Littérature française

Hédi Kaddour

Les Prépondérants

-

Hédi Kaddour

Les Prépondérants

Gallimard

20/08/2015

464 pages, 21 €

-

Chronique de

Stanislas Rigot

Librairie Lamartine (Paris) - ❤ Lu et conseillé par 28 libraire(s)

✒ Stanislas Rigot

(Librairie Lamartine, Paris)

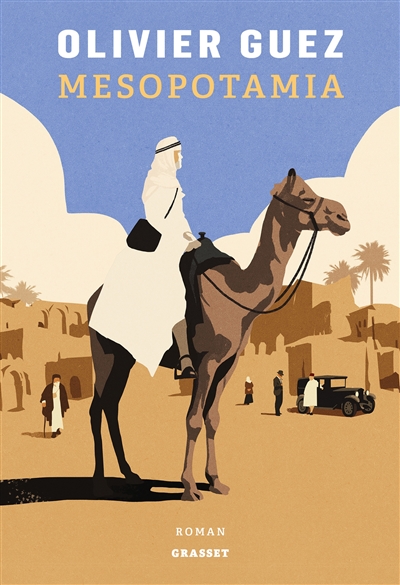

1922, dans un pays du Maghreb, l’équilibre relatif entre colons et indigènes est mis à mal par l’arrivée tonitruante d’une troupe d’Américains from Hollywood venue tourner un film dans un vrai désert. Dix ans après Waltenberg (Folio), Hédi Kaddour signe avec cette impressionnante comédie humaine le grand roman de cette rentrée.

Entretien avec Hédi Kaddour from PAGE des libraires on Vimeo.

Entretien avec Hédi Kaddour à l’occasion de la sortie de son roman Les prépondérants, Ed. Gallimard.

Au début des années 1920, alors que les cicatrices de la Première Guerre mondiale sont encore apparentes et que les pays de la vieille Europe cherchent une nouvelle manière d'être et un avenir, une poignée d'hommes et de femmes à l'étroit dans une société coloniale corsetée, voient avec le petit séisme provoqué par le tournage de Le Guerrier des sables – superproduction hollywoodienne venue s'installer in situ –, leurs vies à jamais bouleversées. Pour le meilleur ? Roman choral au sens le plus noble du terme, les voix dépassant la simple notion de point de vue pour se relayer, se compléter et s'amplifier, indispensables les unes aux autres, Les Prépondérants est une nouvelle réussite d'Hedi Kaddour, qui étourdit le lecteur le long d'un récit à la construction machiavélique, truffé de scènes inoubliables, de rebondissements millimétrés que son écriture d'une rare beauté (qui a l'élégance de ne pas négliger l'humour) enlumine chapitre après chapitre. Chapeau bas Monsieur Hedi.

Page — Comment est né Les Prépondérants ?

Hédi Kaddour — Il est né d’une note que j’ai trouvée un jour dans la presse américaine, dont le sujet était le voyage de cinéastes américains venus tourner un film au Maghreb. Et je me suis rendu compte qu’à l’époque plusieurs équipes étaient venues réaliser une partie de leurs films orientalisants au Maghreb : c’était moins loin que le Moyen-Orient, il y avait tout ce qu’il fallait de sable, de chameaux, d’Arabes et l’infrastructure des protectorats. De plus c’était une génération d’Américains qui parlaient assez souvent le français, il n’y avait donc aucun problème d’adaptation. Je me suis dit que ça devait quand même foutre un sacré barouf auprès des colons et des Maghrébins de voir arriver ces gens plus riches, plus forts que des hommes qui jusque-là s’étaient présentés comme le parangon de la civilisation. Et j’avais envie d’écrire un roman monde, c’est-à-dire un roman dans lequel des mondes s’observent et se confrontent.

P. — Que signifie Les Prépondérants ?

H. K. — Il s’agit du nom du groupe de pression locale, à la fois le plus important et le plus réactionnaire du Maghreb qui, de 1880 à 1950, parfois sous d’autres appellations, va réussir à imposer la politique la plus rétrograde et la plus dure sur l’ensemble de ces pays. Ils auront en particulier sur la question de l’éducation et des droits politiques, une conception très négative, responsable de la stagnation de la situation, alors qu’en 1922 une fenêtre s’ouvre avec des gens comme Maurice Barres et le Prince Murat, qui signent un projet de loi pour doter les protectorats d’une Constitution se rapprochant de celle de la France. Les Prépondérants vont réussir à étouffer ce projet. Ce roman est aussi le roman des occasions perdues.

P. — Nous sommes dans un pays qui n’est pas cité, une ville qui n’existe pas alors que des éléments historiques apparaissent ici et là. Pourquoi avoir installé le cadre de votre livre dans cet espace à la fois extrêmement concret et flou ?

H. K. — Mon expérience est double, c’est-à-dire que j’ai vécu jusqu’à 12 ans en Tunisie et une autre partie de mon existence, entre 1971 et 1984, au Maroc. Je n’ai pas eu envie de choisir. Et puis il y a cet avantage dans l’invention que l’on peut éviter les obsessionnels qui vont vous dire que la boulangerie citée à tel endroit n’y est pas…

P. — Vous structurez le récit de manière chronologique, mais vous jouez avec cette chronologie de manière admirable : comment avez-vous construit ce livre ?

H. K. — J’aime que le lecteur se dise : mais pourquoi il ne m’a pas dit ce qui s’est passé là, il aurait dû… et puis vingt pages plus tard, tac ! Il n’y a rien d’énigmatique. Je viens de la poésie : le poème c’est l’énigme, le roman c’est la transparence. George Orwell disait : « la bonne prose c’est comme une vitre ». Le roman doit aller de l’avant et y aller en rythme. Ce qu’on peut faire, c’est jouer de temps en temps avec le lecteur. Et par rapport à Waltenberg, j’ai resserré en faisant en sorte que l’on voit mieux les personnages de premier plan. Je ne fais pas de discours philosophique, j’essaye de tout faire passer par la scène. Par exemple, je n’écris pas : « passage de l’économie de troc à l’économie monétaire dans une société de l’empire coloniale », je construis une séquence où l’on voit une vieille dame essayant d’échanger des œufs contre un morceau de tissu alors que le marchand veut de l’argent.

P. — Une des grandes caractéristiques du livre, c’est son humour. Est-ce important pour vous ?

H. K. — J’adore rigoler. Et aussi dans les romans. Ainsi dans Les Illusions perdues de Balzac, la scène des bottes de Lucien est extraordinaire. Dans les romans de Faulkner aussi. Chez Gogol il y a des scènes où on se tord de rire. J’aime ça. Mon roman n’est pas une histoire drôle, ces années 1920 sont dures, ce sont des années de répression, d’espoir révolutionnaire et de coups de massue. Mais en même temps, à côté de ce tragique, de cette veine dramatique, il y a en permanence une réalité comique qui est aussi l’autre part de l’humain.

P. — Un des tours de force de ce livre, c’est la manière dont vous traitez ces trois univers, chacun parfaitement raconté : les colons, les Arabes, les Américains, sont parfaitement dessinés, ont tous une fonction, une histoire, une raison, ils ne priment jamais l’un sur l’autre. C’est ce que vous appelez un roman monde ?

H. K. — Oui, parce qu’il n’y a rien de manichéen. Si vous produisez des clichés, personne n’y croit. Une fiction, ce sont des caractères plausibles. Même avec des gens que vous n’aimez pas au départ, comme des intégristes ou des colons. Vous êtes malgré tout obligé d’en faire autre chose que de simples étiquettes, parce que sinon, ils ne vont pas fonctionner en tant que personne, ils n’auront pas la bonne complexité. Et en même temps, il faut les faire penser et parler de temps en temps à travers des échos de leur propre langue. C’est pour ça qu’il y a ici et là un petit éclat, une formule arabe ou une formule américaine, traduites telles quelles. Ainsi on entend la langue de l’autre dans la langue française. Ainsi vous avez un dialogue des mondes, des cultures, et un dialogue des langues à l’intérieur du roman.

Sélection prix du Style 2015 et Fête du livre du Var 2015