Littérature française

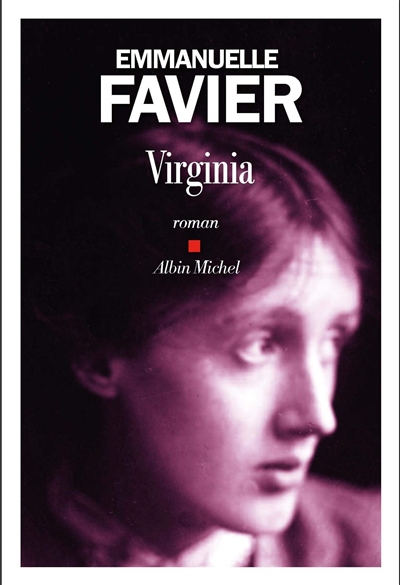

Emmanuelle Favier

Virginia

-

Emmanuelle Favier

Virginia

Albin Michel

21/08/2019

300 pages, 19,90 €

-

Chronique de

Sarah Gastel

Librairie Adrienne (Lyon) - ❤ Lu et conseillé par 20 libraire(s)

✒ Sarah Gastel

(Librairie Adrienne, Lyon)

C’est avec le magnifique Le Courage qu’il faut aux rivières (Albin Michel et Le Livre de Poche) que nous avions découvert en 2017 la romancière, nouvelliste, poète et dramaturge Emmanuelle Favier. Captivante et singulière, elle l’est à nouveau dans ce deuxième roman, Virginia, où elle s’est choisi une grande sœur pour parler de création et de liberté.

D’une écriture merveilleusement poétique et malicieuse, Emmanuelle Favier nous raconte Virginia Woolf avant qu’elle ne devienne écrivain : une petite fille à l’époque victorienne, dans une famille pas comme les autres où chacun joue sa partition artistique. Elle dépasse l’image immortelle de cette icône littéraire que nous avons tous à l’esprit pour en faire un être de chair, aux multiples facettes, drôle et plein d’autodérision, qui se fraie son propre chemin. Telle une petite souris observant par le bout d’une lorgnette, nous accompagnons Miss Jan dans la recherche de ce qu’elle est au sein de cette couvée, où le bonheur des frères est ce qu’il faut vouloir. Naviguant entre le monde solaire de l’enfance et le monde dévorant des adultes, la jeune fille aux sourires espiègles s’affranchira de toute injonction. Virginia est une éblouissante variation sur l’émancipation et la construction de l’identité, qui résonne en tout un chacun.

PAGE — Dans votre parcours d’auteure, pourquoi vous êtes-vous intéressée à Virginia Woolf ?

Emmanuelle Favier — Virginia Woolf, c’est la figure par excellence de l’écrivain au féminin, non seulement par son importance dans l’Histoire littéraire, mais aussi dans la définition de ce qu’est une femme en littérature, encore plus au début du XXe siècle, dans un monde qui est dominé par une vision patriarcale. Dans mon parcours, j’avais plus de 30 ans quand je me suis rendu compte que je ne lisais que peu d’auteurs femmes. J’avais un panthéon littéraire très masculin. C’est donc une découverte tardive mais une rencontre fondamentale qui m’a autorisée à devenir écrivain. Une voix s’adressait à moi, pour une fois.

P. — Pourquoi se focaliser sur sa jeunesse ?

E. F. — La genèse du projet, c’était l’idée de penser la naissance d’une vocation et non d’écrire un livre sur Virginia Woolf. Le livre parle d’une petite fille qui se trouve être née à la fin du xixe siècle et dont on sait qu’elle va devenir un des grands mythes de la littérature anglaise et mondiale. C’est vraiment Virginia avant qu’elle ne devienne Woolf. Et c’est moins le mythe Woolf qu’on porte en soi, quand on est lecteur du livre, que la chair dont elle est faite qui m’a portée.

P. — Pour dire Virginia, vous remontez le temps, avant même sa naissance, pour nous raconter une famille extraordinaire dans une époque en ébullition.

E. F. — Pour moi, il était assez évident, peut-être dans une démarche psychogénéalogique, d’essayer de comprendre le contexte socio-historique, car ce qui m’intéresse, c’est comment à partir des déterminismes qui sont les nôtres, on se les réapproprie, on y échappe ou au contraire on fait avec, pour devenir soi. La contextualisation intime et la contextualisation historique étaient fondamentales car je voulais vraiment, et c’est le point de vue du livre, qu’on se situe comme lecteur d’aujourd’hui qui regarde ce mythe à un siècle de distance.

P. — Est-ce que le parti pris narratif qu’est l’utilisation du nous participe de cette stratégie réflexive ?

E. F. — Oui, cette idée du nous, c’est vraiment le nous, lecteurs d’aujourd’hui, comment on regarde ce personnage à la fois mythique mais qui ne l’est pas encore. On peut donc se l’approprier, c’est une enfant en laquelle, j’espère, tout le monde va s’identifier.

P. — Comment devient-on écrivain à une époque où la littérature et l’écriture sont des prérogatives masculines ?

E. F. — C’est tout le sujet du livre. Ce qui est intéressant, c’est que c’est une famille composée de tout un tas de personnalités littéraires importantes. Virginia a un père très présent qui est un éminent érudit victorien. C’est à la fois une aide et un poids incommensurable. De plus, les jeunes filles à l’époque n’ont pas d’éducation. Virginia a des frères qui vont tous étudier, pas elle. Son père lui ouvre sa bibliothèque mais pour s’autoriser à écrire, c’est tout un processus beaucoup plus intime. C’est finalement s’autoriser soi-même d’abord. Le livre parle aussi d’une phrase qu’elle a écrite dans son journal, quand elle avait 45 ans à peu près, où elle explique que si son père n’était pas mort, elle n’aurait rien écrit. Son père meurt en 1904 et quelques mois plus tard, elle va publier pour la première fois un texte, de façon anonyme, mais c’est son premier geste d’écrivain publié. Cette concomitance porte une symbolique très forte qui n’est pas uniquement œdipienne : ce père incarne tout une époque, tout un ensemble d’injonctions patriarcales. C’est la première étape émancipatrice.

P. — La créativité de Virginia a pour contrepartie une fragilité que nous connaissons tous mais vous mettez au jour une facette plus inattendue.

E. F. — Oui, quand je parle de Virginia, on évoque souvent son suicide, sa folie mais j’aime rappeler que ça vient en écho avec des événements très précis, comme la mort de sa mère quand elle est très jeune. Or, c’est un personnage à la drôlerie extraordinaire. J’éclatais de rire en lisant les lettres d’adolescence de Virginia : c’est d’une autodérision vraiment singulière.