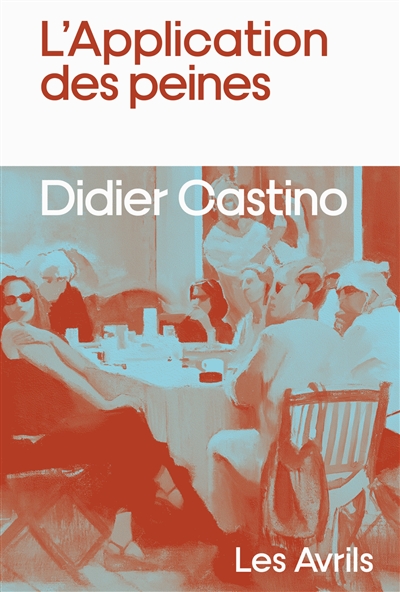

Littérature française

Saphia Azzeddine

Bilqiss

-

Saphia Azzeddine

Bilqiss

Stock

04/03/2015

216 pages, 18 €

-

Chronique de

Sarah Gastel

Librairie Adrienne (Lyon) -

❤ Lu et conseillé par

7 libraire(s)

- Karine Clugery de Les Mots voyageurs (Quimperlé)

- Jean-Pierre Maillet de La Parenthèse (Beaupréau)

- Aurélia Magalhaes de Hélène Oudoux (Massy)

- Hélène Menand de du Parchamp (Boulogne-Billancourt)

- Sarah Gastel de Adrienne (Lyon)

- Yohan Geffroy de Folies d'encre (Le Raincy)

- Margaux Henin

✒ Sarah Gastel

(Librairie Adrienne, Lyon)

Dans des sociétés phallocrates en proie au doute et où une femme vaut la moitié d’un homme, le genre féminin n’a pas bonne presse. Portraits de trois femmes étouffées par les traditions et la religion. Entre interdits et transgressions, chacune y répondra à sa manière.

« Ce jour-là, j’ai senti que je portais un poids, que je ne pouvais plus marcher, mais seulement rouler telle une boule noire. Je me suis posé la question en m’observant dans le miroir : à quoi bon ce corps ? » Telle est l’interrogation inaugurale posée par l’héroïne sans nom du nouveau roman d’Ali Al-Muqri. Texte censuré dans la plupart des pays arabes, Femme interdite constitue un portrait brûlant et sans concessions de la femme au Yémen, pays où règne la charia, la loi islamique. Femme-défendue dès 9 ans, dont la place naturelle est à la maison « qu’elle ne doit plus quitter jusqu’au tombeau », la femme yéménite doit être invisible à la vue des hommes, de la société et… à elle-même. C’est ce que la jeune femme apprendra dès son enfance, élevée sous la férule d’un père rigoureux, d’une mère soumise et d’un frère devenu fanatique religieux. Entre enseignement théologique au lycée islamique et visionnage de cassettes « culturelles » – pornographiques – avec sa sœur indocile, elle s’enfonce inexorablement dans un endoctrinement véhiculé par une société hypocrite, qui isole la femme aux marges de sa propre vie et la réduit au rang d’objet. La question de la sexualité et de l’oppression du désir abordée de manière frontale par l’auteur en dit long sur les violences infligées aux femmes et les souffrances qui en découlent. Oubliant l’usage des questions, n’osant plus rire et ne sachant plus pleurer, la jeune femme, qui a l’impression d’être en état de « djihad permanent » (initialement : « effort qu’on fait sur soi »), rencontrera son futur époux, qui l’embarquera en Afghanistan pour mener le djihad. Un brûlot essentiel sur une femme brisée et bâillonnée par sa cape noire. Autre pays, même oppression exercée sur le genre féminin. Téhéran, juin 2009. Raha, jeune étudiante en architecture appartenant à la jeunesse dorée iranienne, résolument tournée vers l’Occident, aspire au changement et à la liberté : « Nous nous sentons toujours coupables, nous avons le sentiment que nous commettons des péchés impardonnables, nous courons le risque d’être fouettées parce que nous profitons de l’été et nageons, ou parce que nous ne portons pas les couleurs autorisées, ou parce que trop de cheveux dépassent de nos foulards ». Lors d’une manifestation à l’annonce de la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad à la tête de la République islamique, la vie de la jeune femme bascule. Arrêtée, jetée en prison et violemment agressée par trois hommes, Raha va tenter d’obtenir justice, de se reconstruire et de poursuivre une vie de femme presque normale. Dans cette société islamique pétrie de contradictions, tolérante et savante, où les femmes sont des « lionnes » qui peuvent devenir chirurgiennes ou sénatrices, mais répressive et sournoise, dont les armes de prédilection sont la censure, la torture et les exécutions, cette « Antigone nouvelle » refuse de se soumettre. Beau roman choral, âpre mais capital, d’une violente beauté, Azadi est un magnifique portrait de femme libre, décidée à faire valoir ses droits. Ce n’est donc pas un hasard si le titre du roman de Saïdeh Pakravan signifie « liberté » en persan. Bilqiss est sur le point d’être lapidée. Coupable d’avoir appelé les fidèles de son quartier à la prière alors que le muezzin sommeillait, elle cache aussi des livres dans son jardin, aime la musique et la poésie d’Hafez, porte du maquillage et des chaussures à talons, autant de choses illicites qui détournent le croyant de Dieu. Mais sa plus grande faute, en plus d’être une femme seule, est de bousculer lors de son procès un monde figé et de renvoyer les hommes à leur propre désir. Car Bilqiss n’a pas sa langue dans la poche. Profitant d’une tribune inhabituelle, la jeune femme fait preuve d’une liberté de parole et de pensée sans égale, se réappropriant Dieu et tenant des propos blasphématoires. Cet « électron libre » doit être réduit au silence. Tandis que chaque jour se presse une faune malveillante, présente par conviction et haïssant par nécessité, une étrange relation se noue entre Bilqiss et le juge, qui, comme envoûté, ne cesse de reporter la date de la lapidation… Quel sera le dénouement de cette parodie de procès ? Porté par un humour ravageur qui tourne en dérision les « imposteurs du divin » (le passage sur les fatwas est à ce titre mordant), Bilqiss est l’histoire puissante et percutante d’une frondeuse. Grâce à une ingénieuse mise en abyme, Saphia Azzeddine met en scène son double avec le personnage de la journaliste américaine, naïve et sincère, pleine de bons sentiments, qui permet d’interroger la légitimité de s’emparer d’un tel sujet. Il n’empêche que, « dans son pays déjà mort », Bilqiss incarne avec force le symbole de toutes ces femmes empêchées. Gageons que ces trois romans pourront faire entendre leurs voix aux voleurs de vie et seront annonciateurs de bouleversements espérés.