Littérature étrangère

Martin Suter

Montecristo

-

Martin Suter

Montecristo

Traduit de l’allemand (Suisse) par Olivier Mannoni

Christian Bourgois éditeur

20/08/2015

340 pages, 18 €

-

Chronique de

Béatrice Putégnat

- ❤ Lu et conseillé par 15 libraire(s)

✒ Béatrice Putégnat

( , )

Deux coupures de cent francs identiques, une série d’agressions et de meurtres… Dans une construction parfaitement maîtrisée, Martin Suter livre les secrets de la manipulation bancaire et médiatique, brouille les pistes, promène son lecteur à l’intérieur du dédale des vanités humaines. Surprises et plaisir de lecture garantis !

Embarquée, baladée, étonnée ! Dès les premières pages de Montecristo, vous perdez votre libre-arbitre, votre regard critique. Martin Suter vous prend par la main et ne vous lâche plus. Tout pourrait être vrai. Et pourtant la réalité est tenue à distance par une écriture élégamment ironique et une intrigue échevelée. Montecristo est mieux que vrai. Vous êtes baladés dans un monde vertigineux de faux-semblants et de retournements de situation. Deux billets semblables tombent dans l’escarcelle d’un vidéo reporter voyageant dans l’Intercity de 17 heures 30 à destination de Bâle, quand un voyageur passe par la portière. Deux hasards plausibles qui plongent Jonas Brand dans une course poursuite effrénée après la vérité. Qui pourraient, aussi, le mettre face à sa conscience. Roman d’aventure, roman psychologique, thriller financier… Martin Suter joue en virtuose avec les nerfs de ses personnages et de ses lecteurs. Et si c’était vrai ? Avec Martin Suter, la vérité est toujours ailleurs.

Page — Quelle est l’influence du Comte de Monte Cristo, le livre d’Alexandre Dumas, sur votre roman ?

Martin Suter — J’ai choisi d’écrire Montecristo en un seul mot et non pas en deux comme Alexandre Dumas. Ce n’est pas une erreur de traduction. Le titre est un jeu. Montecristo s’écrit comme ça en italien. C’est à la fois l’île et le cigare très cher qui symbolise le monde des banquiers. En tout cas l’image du banquier du XIXe siècle, car maintenant les financiers vivent de façon plus discrète. Les gros cigares et les grosses voitures se font discrets. L’influence de Monte Cristo se retrouve dans le projet de films que Jonas rêve de pouvoir réaliser. C’est le titre qu’il a donné à un scénario qu’aucun producteur n’a jamais voulu tourner. Ce serait une réédition du roman basé sur le système narratif de la revanche. Beaucoup de livres et de films fonctionnent selon ce schéma. Je voulais en faire une version moderne. Plusieurs thèmes sont évoqués. Certains relèvent de l’économie, comme la financiarisation des banques et leur situation peu sûre. D’autres sont plus éthiques. Jusqu’à quel point doit-on être honnête ? Jusqu’à quel point l’honnêteté et le courage civique ne peuvent-ils finalement faire du mal à la société ?

P. — Deux faits à peine plausibles et une belle mécanique romanesque se met en branle. Comment avez-vous construit Montecristo ?

M. S. — Je voulais raconter une histoire dans laquelle les hasards improbables construisent une intrigue, comme un champignon né d’une explosion atomique et dont l’expansion devient incontrôlable. Quand Montecristo est paru en Suisse, l’actualité se focalisait sur un couple d’Anglais qui venait de gagner pour la seconde fois à la loterie. Gagner une fois, c’est rare. Mais alors deux fois ! La réalité montre que tout est possible. Imprimer des billets de cent francs en tous points identiques doit donc être possible… même si cela est théoriquement impossible. D’ailleurs, sont-ils faux ou authentiques ? En Suisse, des billets pas tout à fait terminés ont été volés à l’imprimerie. Comment cela peut-il arriver dans un système tellement protégé ? Il y a eu des affaires un peu partout. Par exemple, perdre beaucoup d’argent en peu de temps pour une banque est possible. Cela est arrivé en France, en Angleterre, à Hong Kong…

P. — Alors tout est vrai, au moins le temps de la lecture ?

M. S. — Oui. Je n’essaie pas d’inventer des choses qui existent. Ce que je raconte est très proche de la réalité. J’emballe le mensonge dans quelques vérités. En littérature, on appelle ça la fantaisie, la fiction. Je ne veux pas dire que le système bancaire est comme ceci ou que tous les banquiers sont comme ça, c’est une histoire, juste une histoire. Pour être crédible, il faut décrire les choses comme elles sont. Et les choses ne sont pas toujours bien. C’est logique que ça devienne critique. Dans tous mes romans, il y a ce point de vue critique. C’est la réalité qui est coupable, pas celui qui la décrit. Je voulais peindre un scandale énorme, une conspiration fomentée par le monde de la finance. Je voulais que quelqu’un, par hasard, découvre une conspiration prenant des proportions démentielles. L’intention est, comme toujours avec mes romans, de faire des lecteurs, pour quelques heures, des membres inutiles de la société. L’intention est de les inquiéter, qu’ils perdent leurs repères. Au Canada, il y a une méthode pour transporter le bois le long des fleuves. Les hommes naviguent dessus. Je veux que les lecteurs se sentent comme sur du bois flottant.

P. — Jonas Brand, le personnage principal, se trouve confronté à un dilemme. Affronter la vérité ou mener une vie à sa mesure…

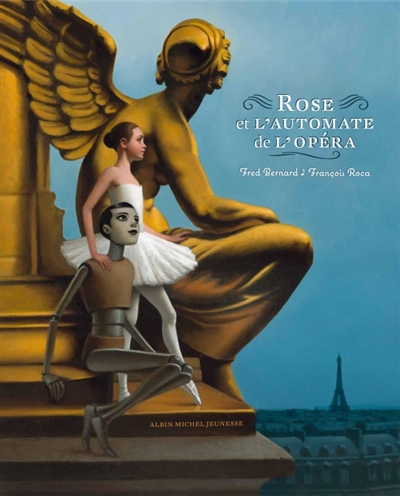

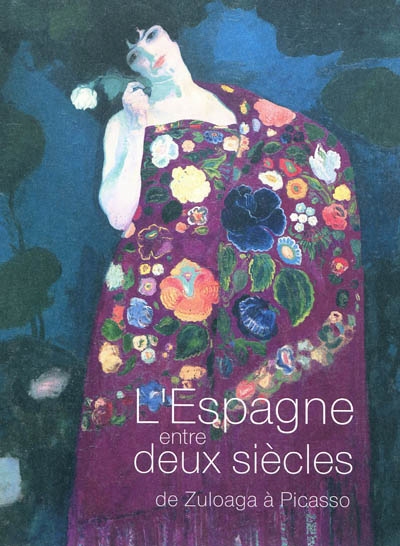

M. S. — Jonas Brand, comme les personnages de mes livres précédents, n’a rien du héros absolu. Je commence toujours par chercher l’histoire. Ensuite, avec les personnages, on entre dans leur environnement. Comment vivent-ils ? Quelle est leur classe sociale ? Mes personnages sont des êtres de fiction. Jonas est vidéo-reporter. Ce métier devient de plus en plus difficile. Les journalistes sont condamnés à écrire pour le Net. Cela influence le choix des thèmes, la manière d’écrire, de raconter les faits. Je pense que cela fait du mal à la manière dont on informe les gens. La question de l’âme se pose à Jonas : est-ce que le mensonge fait du mal ou peut-il engendrer le bien ? Parfois le mensonge est plus gentil que la vérité, y compris dans les relations personnelles, amoureuses. Je ne sais pas si Jonas vend son âme. Achat ou vente ? On ne lui offre pas d’argent. On ne l’achète pas. On essaie de le persuader que, s’il dit la vérité, cela déclenchera une catastrophe, que si le système bancaire implose, les pauvres seront les premiers à en pâtir. Max, de son côté, incarne le point de vue éthique. C’est un peu la conscience, le représentant d’un journalisme classique. Spécialiste en économie, il met Jonas en garde quand il part en Thaïlande tourner son film avec des fonds qui se sont subitement débloqués. Enfin, la statue d’origine vietnamienne qui sert de cachette et qui figure sur la couverture du livre existe vraiment. Elle est chez nous. Elle a une petite ouverture dans le dos. On dit que c’est le siège de l’âme…