Littérature étrangère

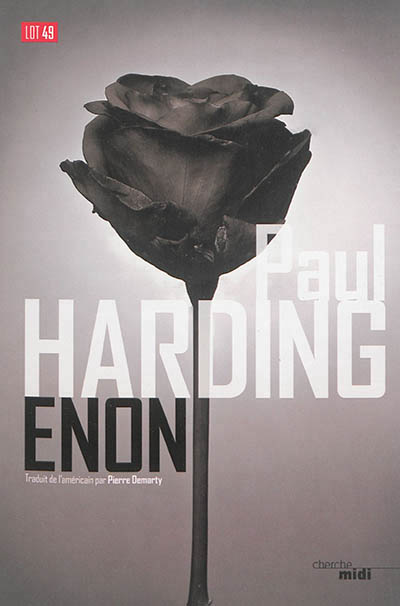

Paul Harding

Enon

-

Paul Harding

Enon

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Demarty

Le Cherche midi

21/08/2014

288 pages, 17,50 €

-

Chronique de

Jean-François Delapré

Librairie Saint-Christophe (Lesneven) -

❤ Lu et conseillé par

9 libraire(s)

- Cloé Pollin

- Jean-François Delapré de Saint-Christophe (Lesneven)

- Linda Pommereul de Le Failler (Rennes)

- Anne Dagorn-Lévy de Pages après pages (Paris)

- Julie Uthurriborde de Montmartre (Paris)

- Aurélie Janssens de Page et Plume (Limoges)

- Véronique Mutrel

- Charlène Busalli

- Catherine Fons de Anagramme (Meudon)

✒ Jean-François Delapré

(Librairie Saint-Christophe, Lesneven)

Enon, c’est le nom de la ville où se déroule l’histoire de ce roman magnifique, tragique, incandescent. Enon, c’est cette Amérique qui ne scintille pas. Harding raconte l’histoire d’un homme qui va voir sa fille de 13 ans mourir et sa femme le quitter peu de temps après. C’est l’histoire d’une descente aux enfers et d’une rédemption.

Page — Vous avez obtenu le prix Pulitzer pour votre premier roman Les Foudroyés (10/18). Comment aborde-t-on l’écriture d’un second livre avec une telle pression sur les épaules ?

Paul Harding — Avant tout, j’ai été chanceux car quand Les Foudroyés a obtenu le prix, mon éditeur américain Random House avait déjà acheté Enon et j’en étais à une cinquantaine de pages de mon premier brouillon. Ce qui est encore mieux, c’est que l’éditrice de Random House qui a acheté Enon, Susan Kamil, l’a fait sans même avoir lu Les Foudroyés. Donc, quand Les Foudroyés est devenu ce relativement gros phénomène et risquait, pour ainsi dire, d’entraîner Enon dans son orbite, j’ai pu revenir à ces quelques dizaines de pages et me rappeler : « c’est là que repose l’intégrité, la vérité d’Enon », et non là-bas, quelque part dans Les Foudroyés. En ce qui concerne la question de gérer les après-coups du succès d’un premier roman, je n’ai pas laissé les choses me perturber outre mesure. J’ai travaillé dans de nombreuses librairies au fil des années et je suis bien conscient que l’édition est un sport de combat et que le deuxième livre aurait de toute façon son lot de critiques négatives. Cela pour différentes raison : trop analogue aux Foudroyés, pas assez comme Les Foudroyés, trop simple, trop complexe… Je cultive le même genre d’opinion au sujet de ces réalités, le même type d’a priori que n’importe qui d’autre, il était donc évident que mes propres livres seraient l’objet de quelques foudres. Les Foudroyés a fait du bruit à sa sortie. J’ai été batteur dans un groupe de rock pendant plusieurs années et, après avoir connu les volées de bois vert que l’on reçoit dans ce domaine, quelques critiques littéraires un peu brusques paraissent, en comparaison, relativement plaisantes. Et franchement, je me sens démentiellement chanceux d’avoir comme « problème » de gérer la pression consécutive à un prix tel que le Pulitzer, vous voyez ? Pauvre de moi !

Page — Enon décrit la dérive d’un homme accablé par la douleur d’avoir perdu sa fille. La construction narrative à un seul personnage s’est-elle imposée à vous dès le début ?

P. H. — Oui, mais si j’y avais pensé d’une façon aussi explicite et pratique d’emblée, je serais parti en courant. Toute construction narrative possède ses vertus et ses périls. La narration à travers une focalisation interne est merveilleuse, car elle véhicule une immédiateté, une intimité qui lui est propre. Mais elle peut aussi virer à la claustrophobie et il est difficile, dans ces conditions, de donner au lecteur des visions du monde objectives, indépendantes de cette voix narrative. Dans tous les cas, j’ai toujours envisagé le roman comme un art de la confession, au sens de saint Augustin. Une voix singulière commence à parler directement au lecteur, essaye de rendre compte de ce qu’elle est et de ses actions avec une foi naturellement sauve, vraie. C’est une confession, une prière, un hymne, une lamentation.

Page — Enon est le nom de la ville où vit Charlie, votre héros. N’est-elle pas également l’héroïne du livre, tant le lieu semble avoir modelé Charlie ?

P. H. — Complètement. Enon abrite Charlie, elle est son port d’attache. Elle l’a formé. Il a presque littéralement été créé de la poussière d’Enon. Elle est en lui, elle est lui presque biologiquement, cellulairement. Lui et sa conscience ont la même relation à l’espace et au temps, ils se développent conjointement.

Page — Pensez-vous que la rédemption d’un homme doit obligatoirement passer par la souffrance, ou était-ce simplement la seule et unique façon pour Charlie de s’en sortir ?

P. H. — C’est une question fascinante. Je crois sincèrement en la possibilité d’une rédemption sans peine ni souffrance, même si, en y réfléchissant, je ne trouve aucun exemple qui puisse étayer ma conviction. Je ne me suis pas posé la question dans ces termes en ce qui concerne le personnage de Charlie. Une fiction risque presque toujours d’échouer si le romancier énonce au préalable des axiomes théoriques, des dogmes auxquels il assujettit ses personnages avant même de se lancer dans l’écriture. En général, cela ne génère que des poupées de papier qui n’ont rien à voir avec des individus, des personnalités authentiques. En un sens, Charlie doit traverser les tourments de l’enfer, il doit toucher le fond avant de parvenir à cette chose incroyablement modeste, mais vraie, durement gagnée, qui a pour nom l’espoir. Un espoir potentiellement synonyme de rédemption.

Page — En vous lisant, je pensais aux romans de David Vann, à cette nouvelle génération de romanciers américains comme Ivy Pochoda, qui donnent beaucoup d’importance au cadre et en font un personnage de leur histoire…

P. H. — Je vais rencontrer Ivy Pochoda cet été (L’Autre Côté des docks, Liana Levi, Prix Page/America 2013). Ce sera notre première entrevue. Je pense que lorsque vous avez passé ces années de l’adolescence où l’identité se crée, ces fameuses années formatrices, dans un paysage particulier, ce contexte vous imprègne de façon irrémédiable – même lorsque tous vos sens vous supplient de fuir cet endroit. Personnellement, j’habite à un peu plus d’un kilomètre de la maison où j’ai grandi, au nord de Boston. Je suis un heureux provincial.

Page — Pierre Demarty, votre traducteur (auteur de En face, Flammarion. Entretien p. 66 de ce numéro), m’a dit que vous étiez un gars absolument délicieux et charmant. Où allez-vous chercher la noirceur d’âme qui imprègne vos romans ?

P. H. — Vous savez, Pierre est délicieux, charmant et brillant. En outre, il est lui-même un excellent écrivain. Je crois qu’il déborde de générosité… Ces choses sont mystérieuses. Lorsque je me retrouve dans le royaume de la fiction, je suis aussi dans le royaume des mystères humains les plus profonds, les plus déstabilisants, j’explore ces pensées qui vous tiennent éveillées jusqu’à 4 heures du matin, ces abysses de la conscience humaine, ces mystères qui nous poursuivent la vie durant… Je n’ai cependant pas l’intention de gâcher la journée de mon lecteur ! Ce qui m’intéresse, c’est la persistance de l’espoir, de l’amour, de la grâce. Je prends la vie au sérieux, même si mon enfance a été marquée par cet humour particulier, propre à l’État du Maine et que l’on appelle Down East, un truc incroyablement sec et pince-sans-rire, quasiment incompréhensible pour le néophyte. D’après moi, il y a des moments très drôles dans Enon – drôles d’une façon presque cosmique, tout en prenant avec dérision cette existence soumise à une multitude de tensions.