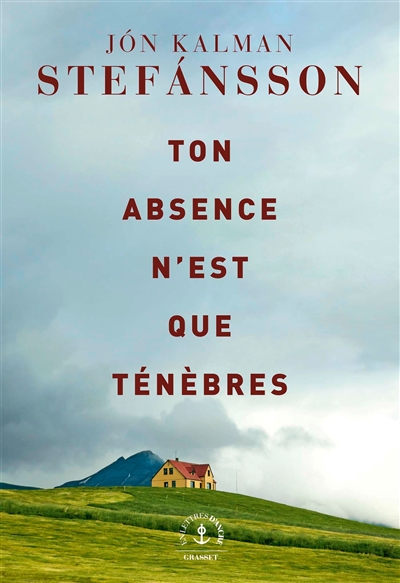

Littérature étrangère

Jón Kalman Stefánsson

Lumière d'été, puis vient la nuit

-

Jón Kalman Stefánsson

Lumière d'été, puis vient la nuit

Traduit de l'islandais par Éric Boury

Grasset

26/08/2020

320 pages, 22,50 €

-

Chronique de

Marie Hirigoyen

Librairie Libraire (Paris) - ❤ Lu et conseillé par 18 libraire(s)

✒ Marie Hirigoyen

(Librairie Libraire, Paris)

Auteur majeur de la littérature nordique, Jón Kalman Stefánsson exerce à nouveau sa magie de conteur virtuose pour dire les vies minuscules et universelles des habitants d’un village islandais. Un roman souvent drôle, poignant et diablement poétique qui nous propulse vers les aurores boréales.

Votre nouveau roman prend la forme d’une spirale : les histoires s’entrecroisent et s’enroulent les unes sur les autres. Comment avez-vous fait le choix de cette structure narrative circulaire ?

Jón Kalman Stefánsson - Ce n’est pas toujours une question de choix, parfois cela arrive, tout simplement. Et la forme de chacun de mes romans est basée davantage sur mon ressenti que sur une pensée logique. Autrement dit, je ne pense ni la structure, ni l’histoire ou les histoires. Les deux surviennent quand j’écris et se déploient selon mes sentiments, mes sensations. Dans ce roman-ci, je m’en souviens quinze ans après, les histoires sont venues naturellement et la structure, la spirale a épousé ce flux. Je suppose que c’est comme composer de la musique, on entend, on ressent ce qui doit être.

Dans cette chronique d’une communauté, vous vous adressez au lecteur au pluriel en parlant d’une seule voix. Qui est ce « nous » ?

J. K. S. - L’une des premières questions, si ce n’est la toute première, que l’on se pose quand on commence un nouveau roman, est celle du mode de narration. Va-t-on se situer dans le passé ou le présent ? Dans un récit à la troisième ou à la première personne ? L’auteur doit-il être visible ou totalement caché ? Le déroulement du roman, sa spécificité seront absolument déterminés par ces décisions. J’ai toujours tenu à cette démarche et c’est pour moi l’enjeu le plus important dans l’écriture. C’est peut-être un aspect seulement technique pour le lecteur mais cela reste le pilier principal, la colonne vertébrale du roman. Dans ce livre-ci, je voulais un narrateur qui aurait une bonne vue d’ensemble, presque totale, sur les récits mais qui garderait l’intimité du « je ». Je savais, quand j’ai écrit « nous » la première fois, que c’était la bonne décision, que c’était le ton juste. Et comme souvent, cela s’est avéré. J’ai bien sûr hésité sur ce point sans trouver de solution, alors un matin, « nous » s’est imposé avec l’envie de raconter ces histoires. Qui sont-ils ? Je laisse le lecteur le découvrir. Ou mieux, le décider. Mais cela pourrait être un groupe de gens du village ou le village lui-même… ou autre chose !

Le roman est traversé par l’idée de la mort, le sentiment de la fin des choses, la conscience du temps qui passe, même si l’humour est aussi très présent. Vivre dans une île très au nord, plongée pendant de longs mois dans une nuit profonde favorise peut-être une proximité avec le monde invisible et incite aux questions métaphysiques ?

J. K. S. - Oui et non. Les Islandais ont toujours eu tendance à croire aux fantômes et en tout ce qui est mystique, notre folklore en est plein. Et ces longs mois d’hiver y sont sans doute pour quelque chose. Or, ce que l’on appelle le réalisme magique en Amérique latine ne nous est pas étranger : l’œuvre d’auteurs comme García Márquez, Amado et Asturias ont imprimé leur marque sur la littérature islandaise. D’une façon ou d’une autre, j’essaie de gommer les frontières dans mon travail, du moins j’essaie de porter sur le monde un regard nouveau et différent. Rien n’est trop petit ou trop grand. Pour moi, il est aussi normal de demander « Comment voulez-vous votre café ? » que « Est-ce que Dieu existe ? », « Y a-t-il une vie après la mort ? » ou « Messi est-il meilleur que Ronaldo ? ». Chaque chose a son importance sous le soleil et mérite qu’on écrive à son sujet. Pour moi, parler du sens de la vie est aussi normal que de parler du temps qu’il fait. Il n’est pas nécessaire de prendre une pose particulière : je n’ai jamais compris pourquoi nous devrions évoquer la mort, le sens de la vie, Dieu de façon solennelle et ennuyeuse. Si Dieu existe, il ou elle doit avoir un bon sens de l’humour et même déborder d’humour !

La poésie et l’art du conte sont au cœur de votre œuvre. Quelle est l’influence des anciennes sagas sur votre imaginaire ?

J. K. S. - Difficile à dire. Ces sagas, les sagas islandaises qui nous viennent du XIIIe siècle, sont très vivaces dans notre culture. Nous n’avons ni monuments, ni châteaux, ni cathédrales mais on peut dire que ces sagas sont nos monuments, nos cathédrales. Elles sont enracinées si profondément qu’elles nous influencent sans que nous en ayons conscience. Mais il y a tant de pensées qui influencent et stimulent mon imagination : lire de la poésie contemporaine ou classique, de la fiction ou de la non-fiction. La musique a un énorme impact sur moi et enfin la vie en général. La vie et la littérature sont parfois une seule et même chose. La vie se transforme en littérature et inversement. Tout m’influence, les livres, la musique, comment tombe la pluie, comment se lève le soleil, comment l’ombre tombe le soir, comment mes enfants sourient et même le chat qui ronronne sur l’ordinateur pendant que j’écris ces lignes.

Un village islandais du côté des fjords de l’Ouest. Là où le ciel est trop grand, les nuits trop longues, le paysage démesuré. Les habitants en prise directe avec l’univers tout entier et un quotidien des plus banal s’agitent, entre la coopérative, l’atelier de tricot, les abattoirs et le bureau de poste. La rage de vivre fait son possible pour repousser la solitude des campagnes désertes, l’angoisse du temps qui file et de l’époque qui change trop vite. Pourtant, il y a quelques centenaires : « on dirait que la mort les a oubliés », sans doute parce qu’il n’y a pas de cimetière. Passé et présent se répondent dans une ronde de quelques décennies. On croise au passage Simmir qui chute de son cheval ébloui par des yeux bleus et un chandail vert, Hannes le policier qui organise son suicide, Kjartan et Kristin dont le désir illégitime explose dans les champs tandis qu’ils plantent des piquets de clôture, l’Astronome qui rêve en latin sans l’avoir appris… Ainsi roule le cycle vertigineux des passions humaines avec, impossible de l’oublier, « la nuit suspendue au-dessus de nos têtes ».