Littérature française

Transsibérie ou la conquête de l’Est

-

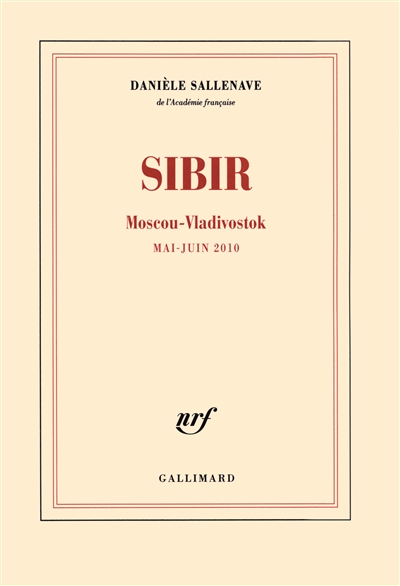

Danièle Sallenave

Sibir

Gallimard

12/01/2012

320 pages, 19,23 €

-

Dossier de

Marie Hirigoyen

Librairie Libraire (Paris) -

❤ Lu et conseillé par

3 libraire(s)

- Dominique Paschal

- Marie Hirigoyen de Libraire (Paris)

- Joëlle Huleux de Éveils FERMEE ()

-

Maylis de Kerangal

Tangente vers l’est

Gallimard

12/01/2012

136 pages, 11,34 €

-

Dossier de

Marie Hirigoyen

Librairie Libraire (Paris) -

❤ Lu et conseillé par

5 libraire(s)

- Marie Hirigoyen de Libraire (Paris)

- Jean-Baptiste Hamelin de Le Carnet à spirales (Charlieu)

- Joëlle Huleux de Éveils FERMEE ()

- G. Baguet de Colbert (Mont-Saint-Aignan)

- Margot Bonvallet de Passages (Lyon)

-

Dominique Fernandez

Transsibérien

Grasset

11/01/2012

304 pages, 21,50 €

-

Dossier de

Marie Hirigoyen

Librairie Libraire (Paris) -

❤ Lu et conseillé par

5 libraire(s)

- Christine De Kermadec de Ravy (Quimper)

- Véronique Marchand de Le Failler (Rennes)

- Marie Hirigoyen de Libraire (Paris)

- Linda Pommereul de Le Failler (Rennes)

- C. Beaumont de Colbert (Mont-Saint-Aignan)

✒ Marie Hirigoyen

(Librairie Libraire Paris)

Au printemps 2010, dans le cadre des échanges culturels de l’année France-Russie, Dominique Fernandez, Danièle Sallenave et Maylis de Kerangal sont invités, en compagnie d’autres écrivains, à prendre le Transsibérien depuis Moscou jusqu’à Vladivostok. Impressions de voyage…

Nijni-Novgorod, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Vladivostok… À peine entendus ces sonorités qui claquent, les images affluent, l’imaginaire se délie. Avec comme guide l’érudition gourmande de Dominique Fernandez, nous voici embarqués dans une traversée ferroviaire au long cours à bord du « Blaise Cendrars », nom inscrit en cyrillique sur le train en hommage à sa Prose du Transsibérien . Dominique Fernandez, tout en s’excusant d’avoir farci son récit « de lectures et de relectures », nous attire dans le sillage des grands auteurs classiques russes et français : Tchékhov pour son reportage sur la Sibérie, Dostoïevski pour Résurrection , mais aussi Dumas et son « Maître d’armes », et bien sûr Michel Strogoff de Jules Verne. Si, moins célèbres, Ossendowski, Kropotkine ou Arseniev (Dersou Ouzala) ont célébré la nature vierge comme autant de Fenimore Cooper de l’Est sauvage, il nous rappelle les grands noms du xxe siècle qui ont dénoncé l’horreur du goulag et de la Kolyma : Vassili Grossman, Evguénia Guinzbourg, Chalamov, etc. Plus insolite, il cite l’exploit d’un ouvrier de Pskov qui, en 1927, réalisa le tour de Sibérie… à bicyclette ! Ponctué de rencontres avec des étudiants et des notables, de visites, d’accueils dans chaque gare par des groupes folkloriques, le voyage fait surgir sous les rails les tragédies de l’Histoire. À Kazan, capitale d’une république musulmane où cultures tatare et russe cohabitent sans heurts, Ivan le Terrible donna l’assaut en 1552. Ekaterinbourg exhibe les stigmates de l’assassinat de la famille impériale en 1918. Tandis que Danièle Sallenave est taraudée par le passé dramatique de Krasnoïarsk et d’Irkoutsk, (« les morts, les camps, l’hiver »), centres administratifs de la déportation depuis les tsars jusqu’à Staline, Dominique Fernandez, lui, se laisse surprendre par le charme actuel de ces deux villes. Passé l’Ienisseï, commence la Taïga incommensurable. Il est fasciné, comme tous, par « une nature dilatée à perte de vue » et « la succession indéfiniment répétée de l’identique ». Un état de sidération angoissée saisit alors Danièle Sallenave : « La Sibérie me ramène à ces images de commencement du monde et cela me donne aussi le vertige ». Le personnage d’Agafia, dernière survivante de cette famille de « vieux-croyants » qui se nourrit de baies et de racines et parle un russe ancien, découverte par un géologue il y a seulement vingt ans, la bouleverse. Les deux voyages qu’elle a effectués en URSS sous Brejnev puis en pleine perestroïka lui restent en mémoire. « Les années du communisme font ainsi comme une sorte d’ombre parallèle à notre joyeux voyage ». Elle note que, depuis cette époque, un sursaut identitaire a eu lieu chez les peuples autochtones, Touvas, Kalmouks, Bouriates. Parallèlement, le culte du cosaque, mercenaire conquérant des steppes orientales, se développe un peu partout. D’abord, c’est l’essence de la Russie actuelle qu’elle cherche à capter tout en guettant en vain le sentiment d’avoir atteint l’Asie : « Le Transsibérien m’apparaît comme une espèce de grand chasse-neige poussant l’Europe devant lui ». Le court roman de Maylis de Kerangal a été inspiré par la vie à bord du train, microcosme mobile régenté par de (trop) prévenantes provodnitsa, maîtresses du samovar : un jeune conscrit croisé sur « ces rails irréversibles qui déplient le pays, déballent, déballent, déballent la Russie », essaie d’obtenir l’aide d’une touriste française car il tente de déserter. Prose heurtée, affûtée, ambiance poisseuse et métallique pour la rencontre improbable de deux êtres en fuite de leur vie. Les cahots des wagons, l’atmosphère étouffante des compartiments, la violence latente, la brutalité des militaires trouvent un contrepoint dans la majesté du Baïkal ou dans la paix d’un sous-bois de mélèzes entrevu par la fenêtre. À Vladivostok où il est surpris de voir l’heure de Moscou affichée à l’horloge de la gare, afin d’« assurer l’unité de l’Empire », Dominique Fernandez se rend sur la tombe d’Ossip Mandelstam, concluant la traversée du continent par un hommage à un poète déporté par Staline. Ainsi, des villes industrielles de l’Oural au port très soviétique ouvert sur un Pacifique brumeux et terminus du train au kilomètre 9288, traverser la Sibérie revient à faire l’expérience d’un voyage archétypal où les hommes ont apprivoisé la démesure géographique : « le train lui-même, par sa matérialité de voie ferrée métallique, dure, concrète, était un moyen de lutte contre l’égarement dans l’incommensurable. »