Littérature française

Isabelle Bunisset

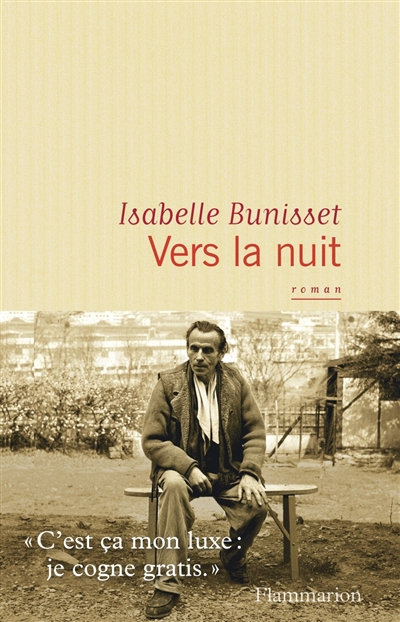

Vers la nuit

-

Isabelle Bunisset

Vers la nuit

Flammarion

13/01/2016

134 pages, 15 €

-

Chronique de

Marie Hirigoyen

Librairie Libraire (Paris) -

❤ Lu et conseillé par

5 libraire(s)

- Jean-Luc Aubarbier

- Marie Michaud de Gibert Joseph (Poitiers)

- Patricia Mériais-Martin de Le Porte-plume (Saint-Malo)

- Jean-Baptiste Hamelin de Le Carnet à spirales (Charlieu)

- David Guerrinha de CALPE LES PORTES DE L ESSONNE (SAVIGNY SUR ORGE)

✒ Marie Hirigoyen

(Librairie Libraire, Paris)

Anarchiste, pacifiste, antisémite, féroce, inventif, cynique, orgueilleux et lucide… Isabelle Bunisset réconcilie les facettes contrastées de Céline dans une démarche audacieuse qui affine notre regard sur l’homme et ses écrits. Brillant premier roman.

Un soir de juin 1961, à Meudon, Louis-Ferdinand Céline, accompagné de la présence discrète de Lucette la danseuse, sa deuxième épouse, met la dernière main aux corrections de Rigodon, son roman-testament. Il sait qu’il entame, dans son fauteuil, son dernier voyage au bout de la nuit. Surgissent alors du passé les grands événements de sa vie : la boucherie de 14, l’Allemagne sous les bombes trente ans plus tard, les mois de prison au Danemark, ses recherches en médecine, les démêlés rocambolesques avec ses éditeurs, l’adulation de la part des intellectuels, puis la chute, « vingt ans d’hallali pour trois livres fâcheux ». Malgré les douleurs qui le tourmentent, c’est toujours avec une joyeuse rage qu’il décoche des flèches empoisonnées sur Sartre, Gide, Mauriac, et reconnaît son admiration pour Montaigne, Villon, Diderot… Au vieux « cabotin foireux total », Isabelle Bunisset prête ainsi une plume alerte, acérée, sensitive, souvent drôle et lui offre une ultime tribune.

Page — Vous entretenez une grande proximité avec l’œuvre de Céline. Vous êtes allée jusqu’à vous glisser à l’intérieur du personnage. Le choix de la forme romanesque vous a-t-elle aidée à mettre fin à ce que vous appelez « une longue histoire d’incompréhension » ?

Isabelle Bunisset — Ce serait présomptueux de vous répondre par l’affirmative. C’est aux lecteurs d’en juger. J’ai essayé de donner une image plus cohérente, plus unifiée de Céline et de son œuvre, en sortant des polémiques et, surtout, en montrant la vulnérabilité de l’homme. Mais je reste persuadée que Céline méritait d’être mieux compris. L’affaire des pamphlets a occulté des aspects essentiels de son œuvre. Vous avez raison, du point de vue de la technique romanesque, le fait d’emprunter sa voix, ou ses voix, devrais-je dire, permettait d’aller plus loin, au plus près de l’émotion, jusque dans sa chair. J’ai pensé que seul le « je » pouvait conduire à cette intimité : il me fallait dire ce que j’ai cru entendre durant des années en le lisant. Une agonie se vit de l’intérieur. Une agonie chasse les simulacres et ramène à l’essentiel, me semble-t-il. Le « je » autorisait à aller chercher la complexité de l’homme derrière le masque, derrière la légende.

P — Dans ce texte vous traduisez remarquablement la jubilation de Céline dans son rôle de trublion, voire d’« ordure nationale », qu’il a endossé jusqu’à devenir « bourreau de soi-même ».

I. B. — De mon point de vue, il y avait chez l’homme une certaine coquetterie à provoquer ses contemporains, mais surtout une nécessité de se mettre les autres à dos pour s’isoler dans l’écriture, qui était véritablement son obsession. Il se voulait cavalier seul et absolu. Il y avait aussi de l’orgueil dans cette affaire-là, certainement. Tout au moins au début. Après il a été véritablement dépassé par le scandale. La vérité, c’est qu’il était à la fin de sa vie détruit, usé. Il s’est saboté tout seul. Il fut sa première victime. Il savait aussi qu’après Mort à crédit (Folio), il n’avait plus grand-chose à dire. Susciter l’hallali lui permettait de trouver d’autres sujets d’inspiration. Dans ses derniers entretiens, il l’avoue clairement. Un écrivain a peu de livres en soi, disait-il. Comme l’écrivait Philippe Muray, Céline, c’est une tragédie intégralement littéraire.

P — « L’élan musical et l’argile des mots » : belle définition du libre phrasé célinien… Vous avez réussi le tour de force d’épouser le souffle haletant et rageur de l’auteur de Rigodon (Folio). On le dit souvent, avec lui, le langage parlé s’est fondu dans la littérature…

I. B. — Je vous remercie, car, plus que tout, je voulais que le lecteur aime son écriture autant que je l’ai aimée. J’ai tenté de m’en approcher, je veux dire dans son fond sensible, sans pour autant l’imiter. Son écriture m’a tout donné. Tant d’émotions, tant de poésie… Cette façon, qui n’était qu’à lui, de réconcilier dans la langue ce qui ne demandait qu’à être réconcilié, ce que d’autres n’avaient pas su réconcilier avant lui. Il est vrai qu’on répète – et Céline le premier – que le langage parlé, avec lui, s’est fondu dans l’écrit. Mais on sous-estime souvent l’immense complexité d’une telle entreprise. Pour réorchestrer ce « naturel » de la langue parlée dans l’écrit, c’est un travail de recomposition extrêmement délicat. Une fausse note, et vous passez à côté de la cible. Céline a rajeuni la langue et nous a fait passer d’un siècle à un autre. Ce n’est pas rien. J’ai voulu dans mon livre rendre hommage au génie de son style. C’est une déflagration. On ne voit plus avec les mêmes yeux, on n’a plus la même oreille quand on a lu Céline. Il y a de la contagion là-dessous.