Littérature française

Nicolas Delesalle

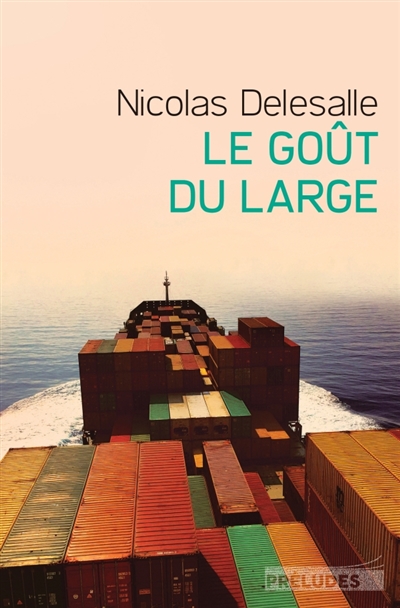

Le Goût du large

-

Nicolas Delesalle

Le Goût du large

Préludes

06/01/2016

320 pages, 14,20 €

-

Chronique de

Marie Hirigoyen

Librairie Libraire (Paris) -

❤ Lu et conseillé par

8 libraire(s)

- Lydie Zannini de du Théâtre (Bourg-en-Bresse)

- Betty Trouillet

- Nathalie Claudel de La Compagnie des livres (Vernon)

- Frédérique Franco de Le Goût des mots (Mortagne-au-Perche)

- Nadine Leimacher de Maison de la presse (Haguenau)

- Anne-Claire Demy de Arcadie (Luçon)

- Frédéric Leplat de Page 5 (Bruz)

- Katia Panier

✒ Marie Hirigoyen

(Librairie Libraire, Paris)

Après la nostalgie légère d’Un parfum d’herbe coupée (Le Livre de Poche), Nicolas Delesalle éprouve la solitude d’une longue traversée à bord d’un cargo, réfléchit sur l’essence même du voyage et convoque ses souvenirs de grand reporter. Avec son humour délicat et son humanité, il nous embarque et nous touche au cœur.

« De la rouille, de l’iode, du sel, de la solitude. » Du port d’Anvers à celui d’Istanbul, une traversée de neuf jours à bord d’un porte-conteneurs allemand sous pavillon libérien, équipage philippin. Nicolas Delesalle part à la recherche du temps perdu dans l’étirement des jours et la perte de ses repères. Tandis que défilent le Golfe de Gascogne et les côtes méditerranéennes et que les marins peu à peu se confient, ce lâcher-prise lui permet de voir affleurer ses souvenirs de reportages, comme autant de conteneurs colorés, rencontres tragiques ou cocasses en marge du chaos planétaire : l’angoisse dans un taxi de Kaboul, l’impuissance devant la déforestation sauvage du Congo, la tentative désespérée de sauver deux bébés au Niger… mais aussi la découverte d’une improbable bulle de paix à Bamiyan, en Afghanistan. Parfois « épuisé par le malheur du monde », le journaliste aspire à s’en distancier, et revient sur l’essence même de son métier, conscient qu’il ne cessera d’être happé par « le goût du large ».

Une traversée sur un porte-conteneurs, le temps retrouvé... les souvenirs de reportages de guerre affleurent. Nicolas Delesalle excelle de nouveau à tisser très serré légèreté, humour distancié et pure émotion. Un regard singulier à la fois aigu et tendre sur notre monde en marche.

Page — Vous êtes grand reporter à Télérama qui vous envoie sur les points incandescents de la planète. Comment en êtes-vous arrivé à faire cette traversée en contrepoint total de vos missions habituelles ?

Nicolas Delesalle — À vrai dire, si je me rends régulièrement dans des zones de conflit, ce n’est pas non plus ma spécialité. Je ne suis pas un « reporter de guerre ». La grande majorité de mes articles et de mes missions ne concernent pas la guerre. Je peux parler de science, de magie nouvelle, des banlieues, des animaux... Disons que je suis un peu un couteau-suisse du journalisme, en ce sens que je ne suis spécialiste d’aucun sujet en particulier. Tout m’intéresse. Tout est intéressant. Dans ce cadre, vous comprendrez qu’un reportage à bord d’un cargo n’a rien de particulier dans mon travail. Télérama préparait un numéro estival consacré aux océans et ce reportage s’inscrivait naturellement dans un ensemble plus vaste. Ceci étant dit, j’aime particulièrement couvrir les zones de conflit parce que les rencontres que l’on y fait sont particulièrement intenses et parce que je peux y raconter des histoires que les autres journalistes spécialisés dans la couverture des conflits n’ont souvent pas le temps de raconter. La série Generation Kill, sur la deuxième guerre du Golfe, réalisée par David Simon (The Wire), est inspirée du livre d’Evan Wright, journaliste à Rolling Stone, qui fut embarqué avec une compagnie de Marines. Un modèle du genre.

P — C’est avec subtilité et délicatesse que vous saisissez les petits riens en marge du chaos de la guerre ou du cataclysme. « J’ai toujours préféré les regards des perdants », écrivez-vous. Parce qu’ils révèlent l’essentiel de l’humain ?

N. D. — C’est souvent lorsqu’il doute de lui-même que l’être humain affronte ce qu’il y a de plus profond et de plus complexe en lui. De plus intéressant donc. La victoire est souvent béate, un peu niaise, on reste en surface, les doutes s’évanouissent, il n’y a plus de questions, juste des médailles qui pendent au cou, des coupes et des sourires. Il n’y a qu’à scruter les yeux des champions à la fin d’une finale de tennis ou d’une compétition de football pour s’en convaincre. Les perdants sont toujours à la fois pathétiques et magnifiques, et donc, profondément humains. L’homme est un looser né, un animal sans poils, sans griffes, sans crocs et qui s’entête à affronter l’adversité.

P — Le recul que vous avez pris sur votre profession lors de cette traversée a-t-il joué sur votre implication sur le terrain ?

N. D. — Chaque expérience rend un peu moins crétin, ce voyage aussi, bien sûr. On apprend à être moins sûr de soi, à mieux douter, on dégraisse les idées reçues, on gratte la cellulite des a priori. Mais la masse de bêtise originelle est telle qu’il me reste encore pas mal de choses à découvrir avant d’arriver à l’os. Devenir moins bête est l’œuvre d’une vie. Il me reste encore du chemin à parcourir et quelques livres à écrire avant de pouvoir me regarder dans une glace et m’avouer sans rougir que je n’ai toujours rien compris.