Littérature étrangère

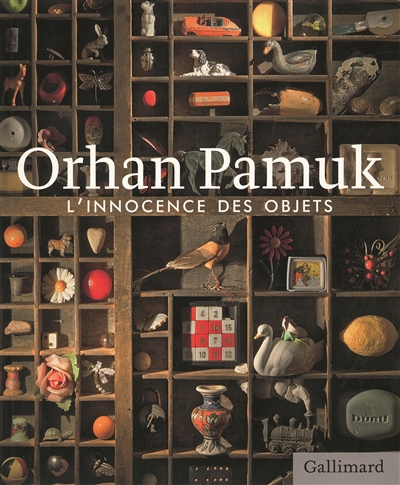

Orhan Pamuk

Cevdet Bey et ses fils

-

Orhan Pamuk

Cevdet Bey et ses fils

Traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy

Gallimard

01/01/2005

768 pages, 25,90 €

-

Chronique de

Marie Hirigoyen

Librairie Libraire (Paris) -

❤ Lu et conseillé par

6 libraire(s)

- Laurence Behocaray de I.U.T. Carrières sociales, Université (Tours)

- Geneviève Gimeno de Maupetit (Marseille)

- Dominique Paschal

- Marie Hirigoyen de Libraire (Paris)

- Nathalie Iris de Mots en marge (La Garenne-Colombes)

- Philippe Simon de L'Œil au vert (Chaumont en vexin)

✒ Marie Hirigoyen

(Librairie Libraire, Paris)

Tableau vivant marqué par l’esprit des lieux et le passage du temps, le premier roman d’Orhan Pamuk, publié aujourd’hui chez Gallimard, étonne déjà par sa puissance narrative. Le lauréat du Prix Nobel en 2006 y porte son regard pluriel, nuancé, chatoyant, parfois caustique sur une société turque en devenir.

De l’empire ottoman finissant jusqu’à la fin du xxe siècle, cette vaste fresque en trois étapes embrasse un monde en mutation. Au fil des pages et à chaque époque affleure une interrogation constante sur le sentiment national d’un peuple à la fois inquiet et riche de sa place entre Orient et Occident. Istanbul 1905 : Cevdet Bey, prospère commerçant musulman, organise son ascension sociale en épousant une fille de pacha et fonde une famille dans le quartier occidental et cosmopolite de Nisantasi. Trente ans plus tard, les derniers sultans ont disparu et la république parlementaire et laïque de Mustafa Kemal est instaurée. Les fils de Cevdet Bey suivent des voies différentes : Osman développe l’usine de son père, Refik, idéaliste et instable, se passionne pour le devenir des zones rurales d’Anatolie. Dans les années 1970, le petit-fils de Cevdet, Ahmet, artiste peintre, participe au bouillonnement culturel de son temps et se tourne vers le passé en quête du fil rouge de sa lignée.

Page — Tout au long de votre roman, trois générations d’hommes partagent les mêmes doutes sur leur place dans le monde. Comme vous le dites, ils cherchent à la fois un sens à leur vie et le salut de la nation. La tension entre les modes de vie alla turca et alla franca reflète-t-elle le paradoxe turc ?

Orhan Pamuk — Le livre met en scène nombre de républicains de la première heure, des bourgeois laïques occidentalisés qui projettent leurs visions d’une Turquie moderne idéalisée. Mais, quand je relis ce texte de nombreuses années plus tard, je constate que la voix narrative est plus axée sur la description des intérieurs éclectiques de la grande bourgeoisie d’Istanbul, sur leur prétention à être tout à fait occidentalisés et sur leur préoccupation d’échapper à la tradition et aux principes conservateurs. Quand j’étais enfant, même pendant les années où j’écrivais ce roman, alla turca était une expression péjorative pour désigner ce qui est pré-moderne, démodé et ce qui a trait au domaine religieux. Sans plus…

Page — Vos personnages Refik et Omer ont l’obsession d’apporter la lumière et le progrès en Turquie orientale. Peut-on considérer que la « conquête de l’Est » est un mythe littéraire contemporain, surtout si on prend en compte votre intérêt pour la culture ottomane ?

O. P. — Aujourd’hui, quarante ans plus tard, je m’aperçois de façon plus claire que l’expression « apporter la lumière à l’Est » sert toujours à occulter le caractère impitoyable et le côté autoritaire d’une modernisation diligentée par l’État. La

« conquête de l’Est » est un concept politique qui a permis d’apporter la modernité dans les régions musulmanes. Ce roman illustre cette transition en montrant la vie d’une famille de la haute société, les rituels quotidiens de la bourgeoisie proche des sphères du pouvoir. Je viens moi-même d’une famille très semblable à celle que je décris dans le roman, nous vivions dans une grande maison de ville où oncles et tantes se partageaient les différents étages.

Page — Le pouvoir quasi magique des objets familiers et les souvenirs qu’ils éveillent vous inspire. Le lecteur qui aurait visité votre Musée de l’innocence (Folio) à Istanbul, pourrait remarquer au fil du texte l’apparition répétée et ironique de nombreuses horloges et montres. La fuite du temps est un thème récurrent dans votre œuvre…

O. P. — Il se peut que, dans ma jeunesse, j’ai voulu rendre hommage à l’intérêt que les auteurs du début du XXe siècle portaient au concept de temps. C’est après Bergson que Proust, Mann et Faulkner ont tous trois écrit des passages sur le temps dans leurs œuvres romanesques majeures. Ceci est donc ma pierre apportée à l’édifice. Je suis attiré par le tic-tac du temps, par les horloges et par les objets qui s’y réfèrent. Oui, je suis d’accord, le monde de Cevdet Bey et ses fils est bien le même que celui du Musée de l’innocence.

Page — Le cours de l’Histoire en accord avec la vie des personnages, l’extrême sensibilité des descriptions, la finesse de l’analyse psychologique, et même votre sens de l’humour... votre art du roman est déjà à cette époque très abouti. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ce premier opus ?

O. P. — Je suis heureux d’avoir écrit tous les détails de cette vie avant de les oublier. On devrait écrire des chroniques familiales avant que les souvenirs ne s’effacent. Une partie de la matière dans laquelle j’ai puisé mon inspiration provient de mes recherches et de la lecture des vieux journaux, une autre partie vient de mes souvenirs d’enfance et de ce qui m’a construit.