Littérature française

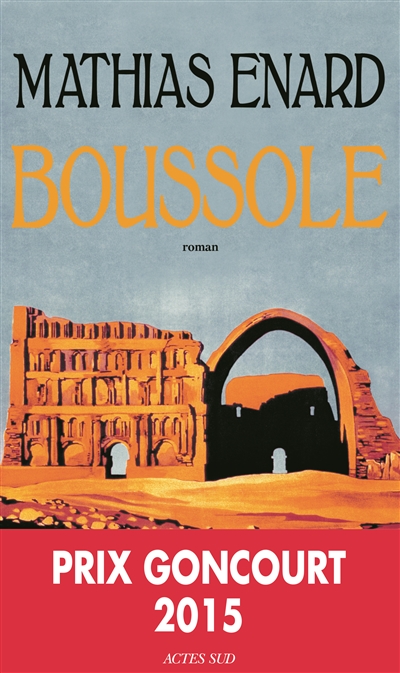

Mathias Enard

Boussole

-

Mathias Enard

Boussole

Actes Sud

19/08/2015

400 pages, 21,80 €

-

Chronique de

Marie Hirigoyen

Librairie Libraire (Paris) - ❤ Lu et conseillé par 35 libraire(s)

✒ Marie Hirigoyen

(Librairie Libraire, Paris)

Le temps d’une longue nuit, un musicologue viennois voit affleurer les souvenirs de ses voyages en Orient ainsi que les récits émerveillés des explorateurs, historiens, artistes et poètes qui ont sillonné le Levant et façonné en profondeur notre imaginaire. Jouant avec légèreté d’une érudition gourmande, Mathias Énard rêve « d’un monde où on réciterait Khayyam à Lisbonne et Pessoa à Téhéran ». Un texte majeur et inspiré.

Page — Votre boussole intime, on le voit au fil de votre œuvre, vous guide cap sur l’Est. Aujourd’hui vous nous plongez dans « un immense réseau de textes, de notes et d’images », le tissu oriental qui imprègne notre culture européenne. Ce roman est-il l’aboutissement de tout ce qui vous a toujours aiguillé dans cette direction ?

Mathias Énard — En fait pour moi, il s’agit plutôt de la fin d’un cycle sur les rapports Orient-Occident, Europe-Monde arabe, chrétienté-islam. Dans Zone, j’avais pris pour thème la violence, dans Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants il s’agissait d’art et de beauté, et dans Rue des voleurs (tous les trois sont disponibles en Babel) de la migration des jeunes du Maghreb après les printemps arabe. Boussole traite du savoir et de la découverte de l’autre, de la quête sensible et intellectuelle de l’Orient en tant que recherche de l’altérité aux XIXe et XXe siècles. C’est certainement le roman qui m’est le plus personnel. J’y ai par exemple intégré, non sans ironie, des articles tirés de mon propre cursus universitaire. J’ai puisé aussi dans l’expérience des années que j’ai passées en Iran. En citant les mystérieux ghazals de Hafez, le grand poète iranien. J’espère sensibiliser le lecteur au raffinement d’une poésie persane qui a séduit Goethe et Hugo eux-mêmes, et ce malgré le filtre de la traduction.

P. — Vous avez adopté la forme narrative de Zone, un long récit-fleuve où se télescopent passé et présent. On pense aussi à Danube de Claudio Magris (Folio), hymne à la richesse de la Mitteleuropa, auquel vous faites souvent référence…

M. É. — C’est toutefois un fleuve qui a des rives, des limites. Dans Zone, le récit était contenu dans le déroulement d’un voyage en train. Ici, c’est dans l’appartement de Franz à Vienne le temps d’une nuit d’insomnie scandée en plusieurs phases, que s’agrègent les lieux, les époques et les personnages.

P. — Franz et Sarah, vos deux protagonistes, se cherchent et se fuient sans cesse. « Ils fouillent dans la tristesse du monde » et ont chacun une attitude opposée face à ce qui s’offre à eux tout en étant perméables et ouverts. Sont-ils l’illustration de l’enrichissement de soi par l’acceptation de ce qui nous est autre ?

M. É. — Oui, même s’ils ont deux façons très différentes d’être au monde, de s’ouvrir à l’altérité, aucun des deux ne se ferme. Franz, le narrateur, est un hypocondriaque timoré, exigeant envers les autres, toujours au bord de l’autodérision. Tandis que Sarah est une aventurière moderne du savoir. Du reste, on ne sait d’elle que ce qu’il en dit lui-même. Il en fait un portrait en creux. On ne perçoit finalement autrui qu’à travers son propre regard… Il y a toujours eu des intermédiaires entre le lointain et nous, entre l’autre et nous. Ce sont ces peintres, archéologues, voyageurs, poètes, savants, philosophes qui ont fabriqué l’image de l’Orient au fil des siècles. Tel est l’objet des études de Sarah, ce qu’elle poursuit en parcourant le Moyen et l’Extrême-Orient.

P. — Au long de ce voyage oriental, nous croisons la route de Balzac, Liszt, Nietzsche, Rimbaud, Delacroix, Thomas Mann et tant d’autres personnages excentriques ou fumeurs d’opium. Comme vous le dites, ils nous transmettent « un Orient au-delà de l’Orient ». Parmi tous ces rêveurs de l’ailleurs, quelles sont les figures qui vous ont marqué personnellement ?

M. É. — Ce sont les femmes qui me fascinent le plus. Ces aventurières, ces voyageuses qui avaient comme point commun de partir à la recherche d’une liberté que l’Europe ne savait pas leur offrir. Certaines ont subi en Orient des échecs violents après des existences incroyablement romanesques, comme Marga d’Andurain ou Annemarie Schwarzenbach. Lady Digby, par contre, a trouvé le bonheur et la stabilité en Syrie à la fin du xixe siècle au terme d’une vie chaotique en diable.

P. — « L’important est de ne pas perdre l’Est », écrivez-vous. En évoquant le drame actuel de la Syrie et en mettant à jour l’historique de notre part orientale, lancez-vous un appel à une sorte de réconciliation à une époque ou l’on reparle de guerre de civilisation ?

M. É. — Donner à voir à quel point nos destins sont liés n’est rien moins qu’un geste politique. Il est impossible de séparer nos histoires souvent faites d’affrontements violents. Il y a toujours de l’autre en soi. En avoir conscience peut permettre de retrouver un certain calme, une possibilité d’espoir qui passe par le savoir… et le plaisir. Celui de l’expérience de la connaissance et de la beauté.