Littérature étrangère

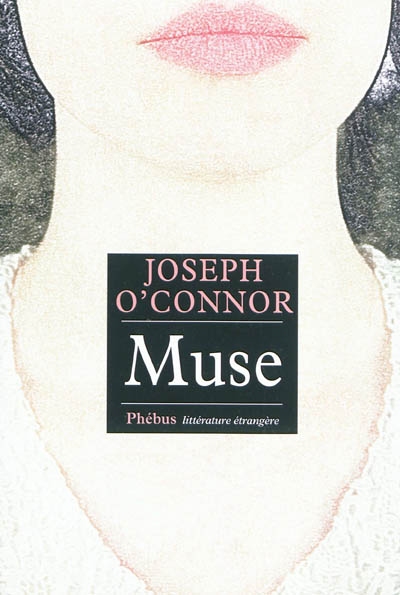

Joseph O’Connor

Muse

-

Joseph O’Connor

Muse

Traduit de l’anglais (Irlande) par Carine Chichereau

Phébus

25/08/2011

272 pages, 21 €

-

Chronique de

Marie Hirigoyen

Librairie Libraire (Paris) -

❤ Lu et conseillé par

4 libraire(s)

- Sandrine Maliver-Perrin

- Claudine Périgois-Boulade de Arcanes (Châteauroux)

- Maïté Blatz de Le Roi livre (Paris)

- Géraldine Huchet

✒ Marie Hirigoyen

(Librairie Libraire, Paris)

Ils se sont aimés à Dublin il y a un siècle, la belle et rebelle Molly Allgood, comédienne, nom de scène Maire O’Neill, et John Millington Synge, le grand dramaturge novateur et controversé. Elle est catholique, lui protestant. Une passion emblématique des forces contraires qui fondent l’Irlande. Et Joseph O’Connor ici au sommet de son art.

PAGE : Vos deux précédents romans, L’Étoile des mers et Redemption Falls, rendaient hommage aux émigrés irlandais des années 1850 et à leur rôle dans la construction de la nation américaine. Avec Muse, vous revenez à l’Irlande dans une ambiance plus intimiste. Les années 1900 ont vu le réveil du sentiment national chez les artistes et les intellectuels. Avez-vous été inspiré par cette période ou par l’envergure de Synge ?

Joseph O’Connor : En fait c’est réellement le personnage de Molly qui m’a intéressé. Tous les romans à thèmes finissent par tourner court. Il est vrai qu’au départ, j’ai adopté le point de vue de Synge. Mais cela ne fonctionnait pas. Dès que j’ai orienté le texte du point de vue de Molly, le roman, qui est avant tout une histoire d’amour, s’est mis à vivre.

P. : On ressent en effet la tendresse que vous éprouvez pour Molly à tous les âges de sa vie. Qu’est-ce qui vous a conduit à brosser ce portrait de femme ?

J. O’C. : Je me sens très proche de Molly. Je suis quelque part amoureux d’elle comme j’ai pu l’être de certains de mes personnages. L’écriture de ce roman m’a apporté beaucoup de joie : chaque matin quand j’allumais mon ordinateur, je pensais au moment de bonheur que j’allais passer avec elle. Il se trouve par ailleurs que j’ai cinq sœurs, et le personnage de Molly recèle certainement des facettes de chacune d’entre elles. Des personnages littéraires ont également influencé ce portrait. J’y ai mis une touche de Virginia Woolf, une touche de Rebecca, l’héroïne de Daphné du Maurier, une romancière que j’aime particulièrement, et une touche de la Molly Bloom de Joyce. Je me reconnais bien dans cette figure féminine rebelle, bien qu’elle ait plus de courage que moi : elle ose l’irrévérence alors que je suis plus… poli ! Elle aime la vie et entame chaque journée comme une véritable aventure, stimulée par un optimisme inébranlable.

P. : Malgré l’alcool et la misère qui accompagnent ses dernières années, à Londres après la guerre…

J. O’C. : Peut-être à cause de l’alcool ! Elle a une réflexion qui revient comme un leitmotiv : mathématiquement, le taux de probabilité pour que l’on existe est faible et pourtant on existe. Et malgré son âge, elle reste frivole, gaie, vivante et légère. Aujourd’hui, tout le monde lit des magazines de psychologie qui recommandent de ne pas se mentir à soi-même. Or elle fait tout le contraire, elle fantasme sa vie. Pour elle, il y a là quelque chose d’héroïque.

P. : La narration épouse le cours chaotique de la conscience de Molly. En tant que comédienne, elle n’a pas de problème à se dédoubler, à s’adresser à elle-même. Les souvenirs de Dublin et de Broadway affleurent au niveau du présent. Le lecteur se jette alors dans un torrent qui fait appel tour à tour à la poésie, au dialogue, au tragique aussi bien qu’à un humour féroce. Vous ne pratiquez pas le récit linéaire !

J. O’C. : L’Étoile des mers avait toutefois un début, un milieu et une fin. Toute la force narrative était concentrée sur le puissant élan que représentait le départ du navire d’émigrants vers l’Amérique.

P. : Mais dans le présent de la traversée, cette grande aventure collective, faisaient irruption le passé, les souvenirs de l’histoire du village, en dehors de toute chronologie…

J. O’C. : Certes, mais il y a une grande différence avec Muse : ici, l’histoire est dans la tête de Molly. L’on peut voir tout ce qui traverse son esprit. J’essaie de trouver pour chaque roman la bonne forme narrative. À l’inverse, la version initiale, où j’adoptais le point de vue de Synge, épousait la chronologie de leur histoire.

P. : Synge et Yeats étaient fascinés par la langue gaélique, au point d’aller séjourner dans les îles d’Aran où elle est parlée. Quant à vous, c’est le parler populaire du Dublin de l’époque que vous faites revivre. L’oralité, d’une façon générale, tient une grande place dans votre œuvre.

J. O’C. : Je suis fasciné par la langue parlée. Dans la rue, dans un café, toute une musique se joue à nos oreilles. Cette réalité concrète de la langue lui donne toute sa beauté. Or quand elle est écrite, on est déjà dans un musée. Les premiers hommes utilisaient des sons pour communiquer. L’écrit est arrivé beaucoup plus tard pour fixer l’oral. Quand je lis, j’aime « entendre » le roman.

P. : C’est pour cela sans doute que le texte est émaillé d’extraits de chansons traditionnelles ?

J. O’C. : Absolument ! J’aime mêler plusieurs formes narratives. Les chansons populaires racontent aussi des histoires. Chaque œuvre devrait être une chanson pour le lecteur. Walter Benjamin disait que « tout art aspire à être de la musique ». C’est là que se déploie le talent de ma traductrice ! On dit souvent qu’une œuvre se perd lorsqu’elle passe de sa langue à une autre ; avec Carine c’est le contraire !

P. : Cet hiver, vous avez créé un spectacle à l’Abbey Theatre de Dublin, lieu mythique où vous partagiez la scène avec des comédiens, des musiciens et votre sœur Sinead. C’était la bande son du roman ?

J. O’C. : Un rêve étrange que d’être sur scène ce soir-là : entre deux chansons, je lisais des passages du roman et les comédiens jouaient le chapitre écrit sous forme de pièce. Je regrette de n’avoir pas pu me dédoubler pour être parmi les spectateurs ! Mais le puriste en moi dit que la musique doit découler de l’écriture, être inscrite dans la prose…

P. : Plus vous avancez dans votre œuvre, plus vous semblez vouloir restituer le flux du réel dans sa complexité et son impermanence. Votre style se fait très sensitif : l’odeur de la bruyère, le bruit du ressac…. La nature affirme sa présence.

J. O’C. : Les paysages de Wicklow recèlent une vraie personnalité, et pas seulement à cause de leur beauté. Dans le chapitre central, qui joue le rôle de l’entracte, John et Molly se réfugient dans une chaumière où, en pleine campagne, loin des regards de Dublin, ils se sentent plus libres, plus complices. Synge se révèle plus enfantin, plus gai. Il lui arrive même de plaisanter sur Yeats ! Leurs rencontres au bord de la mer leur donnent aussi cette liberté. J’habite sur la côte à Dublin, et je suis sensible à la majesté de la mer, été comme hiver. C’est chaque jour un opéra qui se joue, avec une part d’inattendu.

P. : Cette histoire d’amour, pourtant brève, imprègne toute la vie de Molly. L’ombre de Synge l’accompagne jusqu’au bout. Est-ce avant tout le roman de l’absence, de l’impossible oubli ?

J. O’C. : La phrase de Sylvia Plath qui ouvre le roman a été déterminante pour moi : « Tu sentiras une absence, bientôt, qui grandira auprès de toi, tel un arbre ». Mais il n’y a pas qu’une seule absence – par exemple, ils ont tous deux grandi sans leur père. Toutefois la principale absence perçue en filigrane dans le roman n’est pas celle de Synge dans le cœur de Molly âgée. C’est elle-même, la Molly de sa jeunesse qui lui manque. Une absence tellement prégnante qu’elle s’incarne. Une présence en creux que nous avons tous au fond de nous…