Littérature française

Nicolas Delesalle

Un parfum d'herbe coupée

-

Nicolas Delesalle

Un parfum d'herbe coupée

Préludes

07/01/2015

284 pages, 13,60 €

-

Chronique de

Aurélia Magalhaes

Bibliothèque/Médiathèque Hélène Oudoux (Massy) -

❤ Lu et conseillé par

7 libraire(s)

- Lydie Zannini de du Théâtre (Bourg-en-Bresse)

- Betty Trouillet

- Martine Facon

- Frédérique Franco de Le Goût des mots (Mortagne-au-Perche)

- Marie Hirigoyen de Libraire (Paris)

- Aurélia Magalhaes de Hélène Oudoux (Massy)

- Marie-Agnès Bonardet de Au coin des pages (Brie-Comte-Robert)

✒ Aurélia Magalhaes

(Bibliothèque/Médiathèque Hélène Oudoux, Massy)

On peut lire Un parfum d’herbe coupée, premier texte du label « Préludes », comme un singulier roman d’apprentissage. Ici, il ne s’agit pas d’un parcours édifiant mais d’une enfance simple, évoquée par petites touches avec une telle bienveillance et une telle authenticité que l’on est touché au cœur.

Ouvrir Un parfum d’herbe coupée, c’est se retrouver plongé dans l’enfance et l’adolescence de Kolia, dont l’évocation à plus à voir avec un kaléidoscope vivifiant – un souvenir en révélant un autre –, qu’un énième récit complaisamment nostalgique. Ici, chaque chapitre est l’occasion de décrire ces instants, a priori insignifiants, qui ont cependant marqué sa vie d’une empreinte indélébile : des jeux entre cousins, un livre, un trajet en voiture… Il y a aussi les personnes qui ont eu une influence sans même l’avoir voulue, des professeurs, des amis, des amours… La réussite de ce livre si singulier tient autant, paradoxalement, à la simplicité de ce qu’il évoque, à savoir une enfance sans heurt majeur, qu’au ton toujours juste qu’il emploie. Le narrateur observe Kolia avec une telle bienveillance qu’elle contribue au plaisir du lecteur. Il y a un peu de chacun d’entre nous dans ce garçon, et ses joies comme ses découvertes font échos aux nôtres. De ce récit, on ressort délicieusement ému.

Page — Un parfum d’herbe coupée est une évocation très originale de l’enfance et de l’adolescence de Kolia. Quel était votre projet en écrivant ce livre ? Qui est cette Anna à qui le narrateur s’adresse à différentes pages du livre ?

Nicolas Delesalle — Plus qu’un livre sur l’enfance, je crois que c’est un livre sur le temps qui passe, ses accélérations, ses dilutions, ce qu’on garde, ce qui reste. Le biologiste Jean Rostand a dit : « Ce n’est pas le temps qui passe, c’est nous. » Je suis obsédé par cette phrase. J’entame ma quatrième décennie sur terre. N’importe quel objet de mon âge est une pièce de collection. Je suis en train de passer. Je voulais tenter de conjurer un peu cette vérité effrayante. Passer oui, mais prendre des photos en passant, avec mes mots, rassembler des instants pour les léguer, au moins symboliquement, à mon arrière-arrière-petite-fille Anna, que j’ai dû inventer, imaginer pour le livre. Ce bouquin est une sorte de legs modeste, d’héritage sans acte notarié. Normalement, on hérite d’un nom. D’une maison. De la vaisselle familiale. Je voulais que mon arrière-arrière-petite-fille hérite de ces instants. Elle n’existera peut-être jamais. Mais le legs est là. S’en empare qui veut.

Page — L’ensemble du roman se présente comme une série de moments importants de la vie de Kolia, lesquels s’enchaînent avec une cohérence qui participe du plaisir du lecteur. Pourquoi avoir choisi de rassembler des instantanés et non un récit plus chronologique ?

N. D. — Chez moi, et je pense chez tout le monde, la mémoire n’a pas de cohérence véritable, ou alors elle est souterraine et obéit à des lois qui nous sont inaccessibles. On ne se rappelle jamais chronologiquement. Les souvenirs jaillissent, souvent sans prévenir et dans le désordre. Je me suis laissé porter par ce mouvement erratique. Le chaos de mes souvenirs est toutefois un peu organisé, parce qu’on ne peut pas se laisser maltraiter par sa mémoire sans rien faire. J’ai essayé de tisser un réseau de sources, de torrents, d’affluents qui, je l’espère, finissent par créer quelque chose qui ressemble à un fleuve.

Page — Votre livre est le premier titre du nouveau label « Préludes ». Aviez-vous conscience que vos fragments étaient autant de préludes vers ce que l’on appelle la maturité ?

N. D. — J’ai écrit ce livre sans connaître le nom de la nouvelle collection – elle était encore en gestation. Mais oui, j’avais conscience de faire de la balançoire sur ces moments de bascule. Je suis fasciné par ces instants T, les moments clé, quand une situation, un état, un être, change définitivement ; cela ne survient pas la seconde d’avant, pas la seconde d’après, non, cela arrive à cette seconde-là, précisément. C’est très souvent un instant qui n’a l’air de rien et qui pourtant enfante une révolution dont les effets se font connaître parfois des années plus tard. Ce sont ces micro-révolutions, qui font d’un enfant un homme, que je voulais raconter.

Page — La collection « Préludes » se présente aussi comme des textes inédits faisant écho à d’autres livres. Pensez-vous que la lecture participe à ces moments de bascule dans la vie d’un être ?

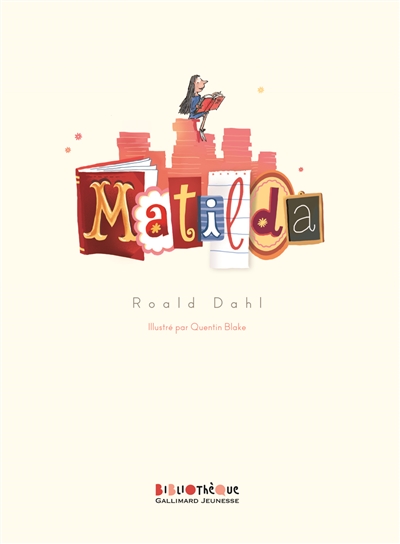

N. D. — C’est un cliché, presque un truisme, mais je crois vraiment qu’il y a des livres qui nous transforment. Ils touchent ce qu’il y a de plus profond en nous, de plus secret, et modifient notre rapport à ces trésors enfouis. Encore faut-il les lire. J’ai souvent l’impression que lorsqu’on se penche sur un livre, on se penche aussi sur soi-même, on arrête le temps, on plonge, on s’immerge. Il y a des livres faits pour se perdre, d’autres pour se retrouver. Et parfois, il y a un livre qui s’imprime en nous et nous modifie. Et la modification est durable. Ce ne sont pas seulement des mots, c’est de la biologie, de la chimie : contrairement à ce qu’on a longtemps cru, le cerveau est un organe plastique dont la structure change en permanence ; lire crée un feu d’artifice neuronal, de nouveaux chemins cérébraux se creusent. Inversement, ne pas lire atrophie certaines parties du cerveau. J’ai en mémoire un passage de l’autobiographie de Charles Darwin dans laquelle il constate qu’il n’est plus sensible à la poésie parce qu’il l’a trop longtemps délaissée. Darwin le regrette, mais il n’y peut plus rien : cette zone de son cerveau est morte. C’est un désert. Le livre, c’est l’eau, l’air, les sels minéraux, la vie, c’est la planète Terre tout entière dans nos têtes de linotte.

Page — Ce qui fascine également à travers ce livre, c’est qu’il nous touche, qui que nous soyons. Comment vous y êtes-vous pris pour trouver un ton si juste, pour que le roman acquière au fil des pages une dimension universelle ?

N. D. — Cela m’échappe totalement. Je n’ai pas trouvé le « ton juste », parce que je ne l’ai pas cherché. J’ai juste écrit simplement, sans chercher l’exercice de style, j’aurais eu peur de tuer la sincérité, les émotions. J’ai la conviction que seule la simplicité pouvait habiller ces instants-là. C’est peut-être la clé qui permet au lecteur de s’emparer du livre pour remâcher, sourire ou pleurer de ses propres souvenirs : la simplicité. Mais cela s’est fait malgré moi. L’autre explication tient peut-être au fond de ce récit : la jeunesse de Kolia est d’une banalité affligeante, comme la plupart des jeunesses. La littérature est souvent priée de s’engager dans les plaies, les fissures, les cataclysmes intérieurs. Je crois qu’il y a de la place pour la tendresse, la joie, la douceur, le plaisir, les petits deuils, les mini-ouragans dont on sort vivant ; je revendique le droit de poser des mots sur tout ça.

Page — Pour finir, pourriez-vous m'indiquer le livre que vous avez préféré en 2014 ?

N. D. — Les Révolutions de Jacques Koskas (Belfond) signé par Olivier Guez m'a fait mourir de rire, ce qui est rare pour un livre français. Et 1913, chronique d’un monde disparu de Florian Illies, publié aux éditions Piranha, m'a électrisé. Illies raconte les instants T de personnages célèbres du XXe siècle, comme Picasso, Proust, Kafka, Freud, Rilke… Il dissèque leur vie quotidienne, raconte par exemple qu'Hitler et Staline se sont sans doute croisés sans le savoir dans un parc de Vienne lors de leur balades respectives. Découvrir par le menu le quotidien de ces personnalités encore en gestation pendant cette année si particulière qui va faire basculer le monde dans un autre paradigme, est un exercice fascinant.