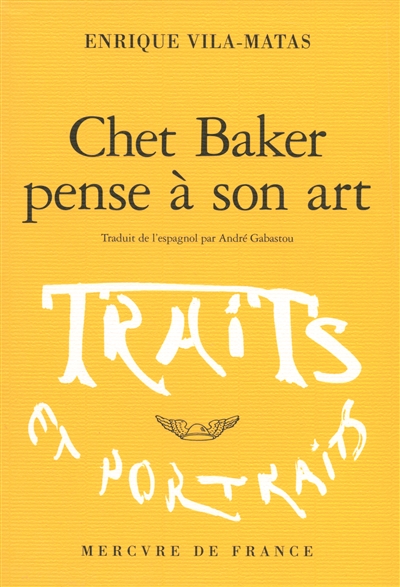

Littérature étrangère

Enrique Vila-Matas

Air de Dylan

-

Enrique Vila-Matas

Air de Dylan

Traduit de l’espagnol par André Gabastou

Christian Bourgois éditeur

13/09/2012

392 pages, 22 €

-

Chronique de

Olivier Renault

Librairie La Petite lumière (Paris) -

❤ Lu et conseillé par

5 libraire(s)

- Laurence Behocaray de I.U.T. Carrières sociales, Université (Tours)

- Jean-Pierre Agasse de Actes Sud (Arles)

- Linda Pommereul de Le Failler (Rennes)

- Guillaume Le Douarin

- Christophe Daniel de La 25e Heure (Paris)

✒ Olivier Renault

(Librairie La Petite lumière, Paris)

Rejouant autrement ses thèmes de prédilection (maladies littéraires, disparitions, sosies d’artistes ou d’écrivains, renoncements à l’écriture), Vila-Matas nous livre un roman sur l’art de l’échec, beaucoup plus fin, subtil et complexe qu’il n’y paraît.

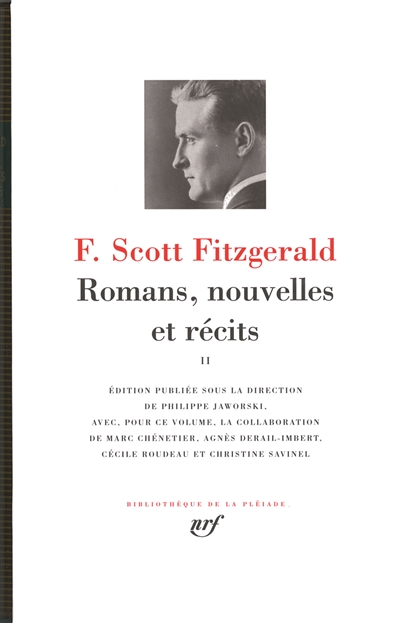

Vous connaissez la recommandation de Beckett nous intimant de persévérer à « échouer, échouer mieux ». Certains échouent à réussir, d’autres réussissent à échouer. Échouer son échec est une paradoxale et navrante réussite… On ne s’en sort pas. Mais le but est-il d’en sortir ? Le narrateur est un écrivain qui, secrètement, a décidé de rejoindre le clan des Bartleby et de cesser d’écrire, se repentant d’en avoir, sans doute, trop dit… Répondant à un colloque sur l’échec, il se rend à Saint-Gall, en Suisse. L’invitation émane d’un professeur de mathématiques au nom cratyléen d’Echèk, lequel brille par sa noire absence au colloque. Y est par contre présent son concitoyen barcelonais Vilnius Lancastre, fils de l’illustre écrivain avant-gardiste Juan Lancastre, qu’a un peu connu le narrateur. Juan Lancastre vient de mourir. C’est lui qui devait participer au colloque pour évoquer son art de l’interruption. Pour le remplacer, donc, son fils Vilnius, avec lequel il entretenait des rapports pour le moins compliqués. Son intervention s’approche davantage de la performance que de la conférence : au lieu de tenir un laïus théorique sur l’échec, Vilnius décide, assez logiquement, d’échouer magistralement son intervention. Il lit une sorte de longue nouvelle qui narre par le menu les six jours qui ont suivi la mort de son père et les divers événements, parfois étranges, qui lui sont arrivés. La sono fonctionne mal, la traduction simultanée aussi, tout semble concourir à un échec retentissant. Mais c’est sans compter sur la présence du narrateur qui, jusqu’au bout, écoute l’intervention sous l’œil noir de Vilnius, irrité de le voir saboter son échec. De retour à Barcelone, le narrateur continue de suivre Vilnius, lequel, invité dans une librairie par le Club des Interrupteurs à évoquer la figure de son père, va poursuivre sa narration. Sa vocation avouée est de réaliser un immense film qui serait des archives de la défaite, de tous les échecs possibles. Sa première enquête concerne l’origine d’une phrase dans le film de Frank Borzage, Trois compagnons : « Quand la nuit tombe, on a toujours besoin de quelqu’un ». Qui en est l’auteur ? Serait-ce Fitzgerald, l’un des huit co-scénaristes de l’adaptation de ce roman ? Ou une intervention du producteur Mankiewicz (surnommé « Monkeybitch ») ? Vilnius, obsédé, part à Hollywood pour démêler l’affaire. Échouer dans son enquête ne serait pas mal ; trouver le soulagerait-il ? Est-on plus heureux lorsque l’on obtient ce qu’on cherche ? Le plus important est que la phrase lui serve de moteur pour trouver autre chose, à côté. Vilnius avait beau détester son père, celui-ci parle en lui : sa voix, comme une « infiltration mentale », occupe le fils et lui fait vivre la troublante expérience d’avoir deux mémoires coexistantes… Bien sûr, Hamlet est convoqué, et avec lui le théâtre dans le théâtre. Intervient alors la nouvelle amante de Vilnius, Débora, qui était celle de son père quelques jours plus tôt… Elle tente de restaurer le manuscrit perdu des Mémoires abrégées de Juan Lancastre – mangé ou brûlé par sa veuve –, les transformant ainsi en autobiographie inventée. Débora et Vilnius forment un couple d’« artistes de l’inappétence » et, sous l’égide de Marcel Duchamp, créateur d’un flacon d’Air de Paris, ils ne se préoccupent que de l’infra-mince, « air du temps, légère grande passion », se baptisant « Air de Dylan » du fait de la grande ressemblance de Vilnius avec Dylan jeune.

Le lecteur se trouve pris dans une spirale, une sorte de doux vertige où les catégories usuelles et si rassurantes de réalité et de fiction sont si intriquées que l’on ne sait plus toujours si la réalité est un moment de la fiction ou l’inverse. Air de Dylan se donne à lire comme étant plus « romanesque » que les précédents livres de l’auteur. Je n’en suis pas sûr du tout. Naviguant dans les codes, se nourrissant de références multiples remises en jeu, Vila-Matas, grand malade littéraire, écrit. Tout ce qu’il fait est littérature. Je ne sais si, comme Duchamp ou Henri-Pierre Roché, son emploi du temps est une œuvre d’art, mais je crois qu’il est un Midas dont l’or des mots a pour vocation de nous enchanter.