LittÃĐrature française

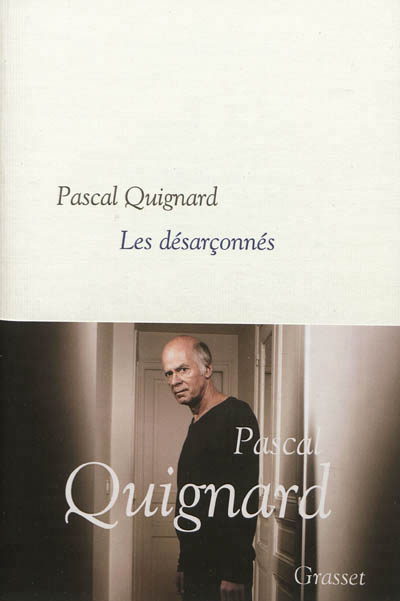

Pascal Quignard

Les DÃĐsarçonnÃĐs

-

Pascal Quignard

Les DÃĐsarçonnÃĐs

Grasset

08/08/2012

336 pages, 20 €

-

Chronique de

Olivier Renault

Librairie La Petite lumiÃĻre (Paris) -

âĪ Lu et conseillÃĐ par

4 libraire(s)

- Dominique Paschal

- Jean-Pierre Agasse de Actes Sud (Arles)

- Delphine Bouillo de M'Lire (Laval)

- ValÃĐrie Landry de Passages (Lyon)

â Olivier Renault

(Librairie La Petite lumiÃĻre, Paris)

Les dÃĐsarçonnÃĐs. Ce sont ceux qui sont tombÃĐs de cheval : saint Paul, foudroyÃĐ par une vision ; BrantÃīme, mis à terre par une anicroche lors dâune bataille ; Montaigne, victime dâun accident de cheval. Chaque chute inopinÃĐe est une expÃĐrience en soi, une rupture dâavec le monde qui peut engendrer une conversion, lâÃĐcriture de MÃĐmoires ou dâEssais. Chaque fois, câest dâune sorte de mort quâil sâagit, ce qui fait dire à Quignard quâÃĐcrire, câest survivre, et que, ces ÃĐcrivains ÃĐtant comme revenus à ce monde, ÂŦ les ÃĐcrivains sont les deux fois vivants Âŧ. à partir de ces hapax, lâauteur dÃĐveloppe une sÃĐrie de liens logiques, à partir du cheval : la figure du centaure, celle du cerf, de la chasse, de la guerre. Le cerf, libre, ÂŦ fuyant les hommes, toujours indomesticables, farouches jusquâau fond de leur ÃĒme Âŧ, antagoniste â malgrÃĐ lâhomophonie â, du serf. Certes, lâapologie de la libertÃĐ et de lâaffranchissement ne sont pas nouveaux chez Quignard, ni les questions de la dÃĐsertion et de la solitude absolue ; mais il semble que, dans ce livre-ci, il aille encore plus loin et que sa force nous frappe par dÃĐflagrations dÃĐcalÃĐes et angles multiples. Lâapologie de la fuite (Villa Amalia, par exemple) est rÃĐaction à la chasse, elle-mÊme autre forme de la guerre. La guerre, câest la grande jouissance de lâhumanitÃĐ : ÂŦ Il faut relire la presse de lâannÃĐe 1914. Il faut lire la joie insensÃĐe qui se saisit de tous les peuples de lâEurope, durant lâÃĐtÃĐ, à lâidÃĐe dâentrer en guerre. Âŧ ÂŦ Nâomettez jamais dans la cause des guerres le plaisir de se battre. Âŧ Vous prÃĐfÃĐrez son avatar, la chasse ? ÂŦ Câest Montaigne qui a ÃĐcrit cette autre phrase terrible : â Chasser sans tuer câest aimer sans jouir. â Âŧ Au-delà dâune simple condamnation, Pascal Quignard nous fait penser, nous amÃĻne progressivement vers le trouble profond des connivences sociales et lexicales : si ÂŦ exciter sâest dâabord dit des chiens Âŧ que lâon lance vers les proies, afin de les faire sortir, surgir, jaillir, câest aussi lâacte de lecture, tout aussi prÃĐdateur : ÂŦ Pourchasser et lire ne se discernent pas chez le lettrÃĐ : in-citation des passages que ses yeux lisent et ex-citation des fragments que sa main arrache au sein des livres quâil lit. Âŧ Au fil du parcours, on dÃĐcouvre dâÃĐtranges postures, telle lâopisthotonie, cette ÂŦ Position dâextase : position de mort Âŧ, ces cambrures extatiques que lâon retrouve dans certains fossiles ou chez certains peintres (Caravage). Pratique de la convulsion devant la mort, ces foudroyÃĐs laissent leur trace dans le temps. Lâauteur explore lâHistoire â quâil dÃĐfinit comme ÃĐtant ÂŦ Là oÃđ le commencement cesse Âŧ â et la PrÃĐhistoire, dÃĐbusquant la logique du lien social, nous rappelant quâÂŦ il y a une solidaritÃĐ du mal Âŧ. Pourtant, rien de plus actuel que ce livre qui dÃĐcrypte ce qui mÃĻne aux actes terroristes et meurtres de masse si contemporains (voyez le chapitre ÂŦ Le sorite de Hannah Arendt Âŧ), analyse notre monde si civilisÃĐ, si technologique, si sauvage. PrÃĐdateur de mots, Quignard sâaide de cette ÃĐtrange compagnie de solitaires que sont Freud, Bataille, Sade, Winnicott, et quelques autres. Pas de mots dâordre, mais des intimations à penser par soi, des cris rapportÃĐs, tel celui, sidÃĐrant, dâEmmanuel LÃĐvinas, dÃĐbut 1968, ulcÃĐrÃĐ par Ulysse et tous ces Grecs, obsÃĐdÃĐs par le dÃĐsir de ÂŦ rentrer chez eux Âŧ. Quâest-ce quâun chez-soi, et pour quoi faire ? Fuyez donc, amis lecteurs, fuyez oÃđ vous voulez avec en tÊte cette phrase : ÂŦ Sigmund Freud disait que le recueillement autour dâun livre ÃĐtait la seule contribution positive quâaient trouvÃĐe les hommes au processus redoutable de la civilisation. Âŧ Inutile de prÃĐciser que ce livre frais, percutant, insaisissable, y contribue à sa singuliÃĻre maniÃĻre.