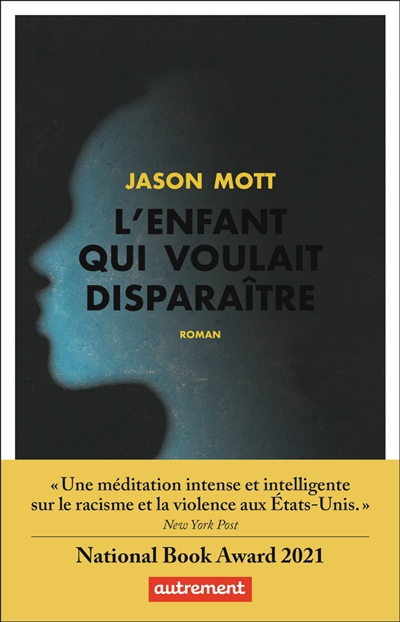

Littérature étrangère

Percival Everett

James

-

Percival Everett

James

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut

L'Olivier

22/08/2025

288 pages, 23,50 €

-

Chronique de

Alexandra Villon

Librairie La Madeleine (Lyon) - ❤ Lu et conseillé par 55 libraire(s)

✒ Alexandra Villon

(Librairie La Madeleine, Lyon)

Après l’inclassable et piquant Châtiment, Percival Everett revient cette rentrée avec James, une relecture subversive des Aventures d’Huckleberry Finn de Mark Twain, qui vient réhabiliter et redonner une identité au personnage de Jim, l’esclave accompagnant Huck dans sa fuite le long du Mississippi.

Parues en 1884, Les Aventures d’Huckleberry Finn de Mark Twain s’annonçaient comme une suite des Aventures de Tom Sawyer. Elles étaient en réalité destinées à un public beaucoup plus adulte, posant des questions de moralité sur l’esclavage et sur l’hypocrisie de la société à son endroit. Les lecteurs pouvaient y suivre l’errance de Huck, sur un radeau de fortune le long du Mississippi, accompagné de son ami Jim, échappé de la plantation dans laquelle il était esclave. Les faits se déroulaient une vingtaine d’années avant la guerre de Sécession qui allait opposer les États du Nord aux États confédérés du Sud. Considéré comme un texte abolitionniste, c’est aussi à travers lui que les lecteurs de l’époque découvraient en littérature l’usage d’un dialecte noir américain qui était d’ordinaire principalement représenté dans les traditions orales. Cette langue vernaculaire noire américaine faisait chez Mark Twain figure d’effet de réel. Chez Percival Everett, elle devient le lieu d’une transgression et un espace de réappropriation. James est un ouvrage grand public qui peut se lire comme un roman d’aventure palpitant, dans la lignée des grands romans picaresques. Quand l’histoire sépare les deux protagonistes, Percival Everett prend des libertés et change la perspective, inscrivant son texte dans la tradition des slaves narratives. Mais c’est parce que Jim et les autres esclaves s’adressent aux Blancs en dialecte, alors qu’ils s’expriment normalement entre eux, que le texte bascule dans la satire. La langue est à la fois marqueur d’oppression, puisque les esclaves jouent la comédie de ce langage qui les assigne à l’infériorité, mais également un outil de lutte et de survie. En recentrant le récit sur Jim, esclave instruit qui manipule son monde, Percival Everett inverse le rapport de force et abolit la soumission par le langage. L’idée, géniale, prend le pas sur le récit lui-même et sur sa vraisemblance. Seule compte l’idée d’une revanche à l’égard des Blancs dont le complexe de supériorité vire à la mascarade. Récompensé du National Book Award et du prix Pulitzer, ce texte, plus sage en apparence que le précédent, s’inscrit dans la même logique de mémoire de l’histoire noire américaine, de réhabilitation des esclaves comme personnes et d’un désir de vengeance qui s’exprime à travers la satire. Rendant sa parole à Jim, Everett jongle avec plusieurs niveaux de lecture en soulignant l’importance du langage et de l’instruction comme outils indispensables à l’émancipation et à la liberté.