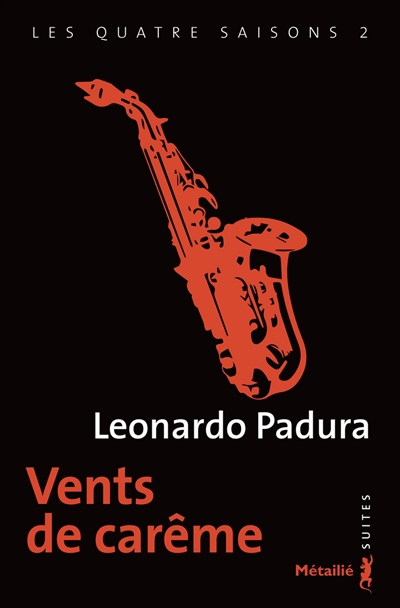

Littérature étrangère

Leonardo Padura

Vents de Carême

-

Leonardo Padura

Vents de Carême

Traduit de l’espagnol (Cuba) par François Gaudry

Métailié

28/04/2016

272 pages, 10 €

-

Chronique de

Catherine Le Duff

-

❤ Lu et conseillé par

4 libraire(s)

- Geneviève Gimeno de Maupetit (Marseille)

- Thomas Auxerre de L'Amandier (Puteaux)

- Christelle Mignant de Majolire (Bourgoin-Jallieu)

- Sandra Girault de Privat (Toulouse)

✒ Catherine Le Duff

( , )

Marlowe aux États-Unis, Wallander en Suède, Yeruldelgger en Mongolie, bien des pays ont un policier fétiche et récurrent. La nouvelle parution chez Suites, de la tétralogie Les Quatre Saisons est l’occasion de découvrir La Havane en emboîtant le pas de Leonardo Padura et de son jeune cador Mario Conde, flic désabusé et instinctif.

En ce mois de janvier 1989, Mario Conde a la gueule de bois. La Havane est froide et hostile, et refuse de livrer Rafael Morin, porté disparu à l’aube de la nouvelle année. Arrive le printemps, et ses vents douloureux qui emportent sur leur passage la vie et les secrets bien gardés d’une jeune enseignante cruellement assassinée. La moiteur de l’été se fait théâtre, quand un cadavre mis en scène ne permet de lever aucun masque tant chacun garde profondément sa vérité. Et ce n’est pas l’arrivée de la saison des cyclones qui calme les ardeurs et les peurs : l’automne s’annonce houleux, dans le commissariat gangrené par la corruption comme au cœur de la ville, où il ne fait pas bon se jouer de la patrie et aspirer à devenir citoyen américain. L’année passée avec Mario Conde se scande en quatre saisons, comme autant d’enquêtes à résoudre. Fermement épaulé par Manolo, fou du volant et des femmes, l’inspecteur se joue des non-dits et de la corruption latente. Ensemble, ils s’échinent à découvrir la vérité sur une île où il ne fait pas toujours bon la défendre, cette vérité. Et pourtant, sinon, à quoi bon jouer les flics ?! Cette interrogation taraude cependant le Conde sans relâche. Sans relâche il se perd dans les brumes de ses vieux souvenirs de lycéen, sans relâche il s’interroge, fume, boit, danse, aime à en perdre la tête et, surtout, se bat et se débat face à ses démons. Mais que serait la vie sans les souvenirs et la nostalgie qu’ils transportent ? Porté par la mélancolie lente d’El Flaco, par la délicatesse nourricière de sa mère et par leur indéfectible amitié, l’inspecteur trouve refuge dans un passé commun riche des méandres cubains traversés de femmes et de matchs de base-ball. Alors, Mario Conde persévère, et « si tout se casse la gueule, encaisse, mais continue à vivre, c’est ce qu’il faut faire ». Si pour parcourir La Havane à la poursuite de coupables imaginaires, il faut se lancer aux côtés du Conde pour humer l’amour qu’elle inspire, il suffit de suivre Leonardo Padura, les yeux fermés. Les héros ordinaires de Ce qui désirait arriver sont tous Cubains, bercés par l’île de la révolution et de ses illusions parfois perdues. Ils sentent le rhum, la chaleur et l’humidité, ils fleurent les femmes, la sensualité et le goût du base-ball, ils respirent la musique, et l’humanité. De Mauricio, soldat en Angola et amateur de peinture, à Alborada, morte mais avide de voir la mer, de caresser un chien et de danser, ce sont autant d’instantanés que Padura nous offre, autant de fragments de vies au creux desquelles l’amour et la mort ne sont jamais que des échardes sur le fil des existences qui s’écoulent comme le rhum, bon ou mauvais, abondant ou précieux. Empreints de nostalgie, ils nous portent loin, avec une vitalité peu commune. Pour un roman, pour un an, pour bien plus longtemps, si vous entrez à Cuba avec Leonardo Padura, il y a fort à parier que vous n’en ressortirez pas.