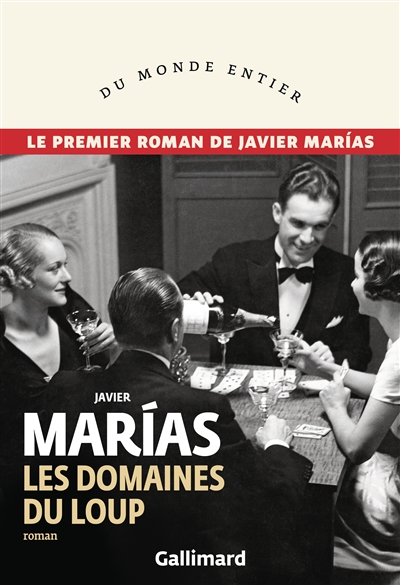

Alabama, années 1920. Roscoe raccorde clandestinement sa ferme au circuit électrique général sans le dire à sa femme Marie, qui croit qu’ils ont été raccordés en toute légalité. La ferme prospère pendant quelques années, jusqu’à ce qu’un drame survienne : un employé de la compagnie d’électricité s’électrocute en découvrant le transformateur de Roscoe. Celui-ci est envoyé dans la toute nouvelle prison de Kilby, perçue comme un modèle de modernité dans son traitement des prisonniers, mais qu’on découvre tout aussi inhumaine que n’importe quelle autre prison. La peine qu’y purge Roscoe est rendue d’autant plus difficile par l’indifférence de Marie, qui ne lui pardonne ni de lui avoir menti, ni d’avoir impliqué dans cette affaire leur ouvrier agricole Wilson, qui, étant noir, a été envoyé aux travaux forcés dans les mines. Un magnifique premier roman dont l’écriture gagne en force de page en page, servi avant tout par l’authenticité de ses personnages habités par des émotions complexes et contradictoires.

PAGE — Vos personnages sont d’une complexité remarquable. Par exemple, la réaction de Marie face à l’arrestation de son mari est pour le moins déconcertante. Comment l’expliquez-vous ?

Virginia Reeves — Marie est intéressante à mes yeux car certains lecteurs la détestent. Un jour on m’a demandé si elle était tirée d’une personne que je connaissais, et c’est seulement à ce moment-là que j’ai pris conscience qu’elle ressemblait beaucoup à ma grand-mère. Cette dernière a une manière bien à elle de faire face au malheur : en n’y faisant pas face du tout. Son mécanisme de défense est simplement de mettre de côté ce qui ne va pas. Je me suis rendue compte que c’était exactement ce que Marie faisait. Et je ne trouve pas qu’il y ait une quelconque froideur ou un manque de considération dans cette manière de faire. Je vois ça comme un mécanisme de survie. Si Marie avait accepté de garder Roscoe dans sa vie en allant le voir en prison ou en lui écrivant des lettres, elle n’aurait jamais pu survivre à tout ça. Elle ne pouvait continuer qu’en rompant ce lien.

P. — Comme le suggère son titre, la question du travail est au cœur de votre roman. Qu’est-ce qui vous intéressait dans cette notion ?

V. R. — Je suis vraiment fascinée par la question du travail. Avec le personnage de Roscoe, je voulais essayer de savoir s’il est possible de s’accommoder d’un travail qu’on nous oblige à faire, de s’accommoder d’une situation qu’on n’a pas choisie. Je n’irai pas jusqu’à dire que Roscoe est heureux en prison, mais il lui arrive d’éprouver du réconfort, de la joie, de la camaraderie dans le cadre des tâches qu’on lui confie à la laiterie, à la bibliothèque, au chenil. Rien n’est jamais tout blanc ou tout noir. Roscoe adorait son travail d’électricien, mais ce n’était sans doute pas parfait tous les jours. Son travail avec les chiens est abominable : on l’oblige à s’entraîner avec eux dans l’éventualité d’une évasion, en jouant tantôt le rôle du fugitif que l’on poursuit, tantôt celui du poursuivant. Pourtant, il réussit quand même à établir un lien fort avec les chiens, notamment avec la chienne Maggie – l’un de mes personnages préférés du roman. Il est rare de pouvoir choisir ce que l’on veut faire de sa vie, tant sont nombreuses les forces qui entrent en jeu, donc il me semblait intéressant d’essayer de comprendre comment on peut faire face aux choix et aux non-choix qui s’imposent à nous.

P. — Aujourd’hui dans les pays riches, l’électricité coule tellement de source que nous en oublions à quel point elle a changé la vie des gens lorsqu’elle est apparue. Est-ce à cause de l’arrivée de l’électricité que vous avez situé votre roman dans l’Alabama des années 1920 ?

V. R. — Les deux raisons majeures qui m’ont poussée à choisir cette période sont la création de la prison de Kilby et le recours à ce que l’on appelait le convict leasing (littéralement, « la location de détenus »), qui avait toujours cours à cette époque en Alabama, cet État ayant été le dernier à l’abolir. Ensuite, quand j’ai commencé à faire des recherches sur cette période, j’ai découvert la construction de tous ces barrages hydroélectriques à travers l’État, et l’opposition a commencé à se faire jour entre les anciennes techniques et les nouvelles technologies, entre le progrès et la peur du progrès. Roscoe voit l’électricité comme cette chose merveilleuse qui apporte la prospérité, mais il y a d’autres personnages qui sont terrifiés par l’électricité, qui la voient comme de la sorcellerie. Et puis il y a les usages impropres qu’on peut faire de l’électricité. À mes yeux, son utilisation dans le cadre de la peine capitale est l’un de ces mésusages. Ainsi, cette fantastique technologie dont Roscoe est tombé amoureux, est utilisée dans le même temps pour électrocuter ses codétenus.

P. — La prison de Kilby où Roscoe purge sa peine existe réellement. Pourquoi cette prison en particulier ?

V. R. — Kilby me fascine parce qu’elle a été conçue à l’origine comme un modèle de progressisme. Certes, si l’on compare cette prison au système carcéral actuel des États-Unis, il est accablant de voir à quel point on a régressé. À l’époque, les prisons étaient gérées par les États. À Kilby, les prisonniers faisaient pousser leur propre nourriture, élevaient leur propre bétail, avaient une filature de coton, une manufacture de chemises et un atelier de menuiserie. On leur enseignait des compétences diverses. La prison fonctionnait sur le mode de l’autosuffisance et rapportait même un peu d’argent à l’État, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il y avait aussi une bibliothèque, un programme d’enseignement… Mais dans le même temps, il y avait les chiens et la chasse à l’homme, la chaise électrique. Le fait que Kilby ait été le premier endroit à disposer de la chaise a tout de suite retenu mon attention. Ça me permettait d’exploiter par l’écriture l’image d’une prison qui met en avant la réinsertion, l’idée de remettre en liberté des citoyens honnêtes et respectueux, tout en ayant recours à la chaise électrique. Ce sont là deux extrémités du même spectre.

P. — Le très beau personnage de Wilson vous permet d’aborder le sujet des problèmes raciaux aux États-Unis. Est-ce que vous saviez dès le départ que votre roman traiterait de ce sujet ?

V. R. — Absolument. Pour moi, les États-Unis n’ont toujours pas remédié à ce type d’injustices. La ségrégation existe encore, nos prisons regorgent de Noirs américains. Il y a toujours ce sentiment que les Noirs se font bien plus arrêter pour des crimes mineurs que les Blancs. Le convict leasing était effroyablement injuste dans le sens où un homme blanc qui était arrêté pour meurtre purgeait une peine de huit ou neuf ans de prison, alors qu’un homme noir qui était arrêté pour ne pas avoir traversé la rue si une femme blanche était sur le même trottoir écopait de neuf ans de travail forcé dans une mine. Les excuses qu’utilisaient les agents de police pour arrêter des Noirs et vendre leurs services à des entreprises privées étaient atroces : être resté au coin d’une rue, avoir regardé une femme blanche… Beaucoup de ces hommes sont morts dans les mines et dans les autres endroits où on les forçait à travailler, sans que leurs familles ne sachent ce qu’il leur était arrivé. Ce type de différences de traitement existe toujours dans notre système judiciaire et je trouve ça terrible, c’est pourquoi je tenais à en parler. Je suis sensible au fait que cette partie de l’histoire ne m’appartient pas, que je ne peux que compatir en quelque sorte. Je suis consternée par l’Histoire de mon pays sur bien des points, et il est nécessaire pour moi de reconnaître les privilèges que m’octroie le fait d’être une femme blanche de la classe moyenne. Il y a des choses auxquelles je n’ai jamais dû faire face et auxquelles je n’aurai jamais à faire face, simplement parce j’ai la chance d’être née quand je suis née, où je suis née, et de qui je suis née.