Sciences humaines

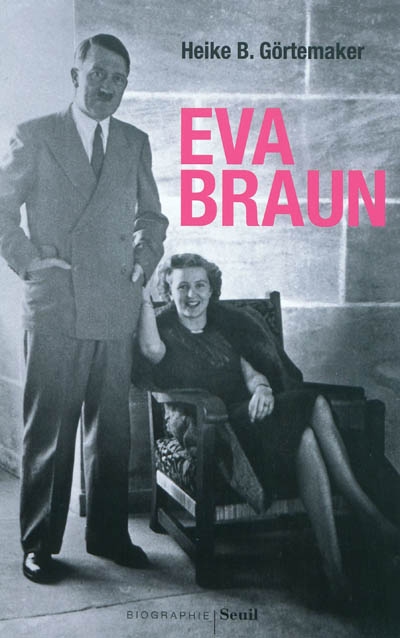

Heike B. Görtemaker

Eva Braun

-

Heike B. Görtemaker

Eva Braun

Traduit de l’allemand par Philippe Quesne

Seuil

08/09/2011

416 pages, 22 €

-

Chronique de

Valérie Wosinski

Pigiste () -

❤ Lu et conseillé par

1 libraire(s)

- Michel Lanore de La Boîte à lettres (Asnières-sur-Seine)

✒ Valérie Wosinski

(Pigiste , )

Le xxe siècle fut court et sombre. Aucun autre ne fut à ce point marqué par les affrontements idéologiques. Ces conflits aux dimensions, géographiques et meurtrières, inégalées, tout comme le parcours de certains de leurs acteurs, permettent de mesurer la profondeur d’un engagement. Pour le meilleur et pour le pire.

Ce fut l’une des antiennes les plus fameuses du communisme hétérodoxe : si Trotski l’avait emporté sur Staline, le destin de l’URSS (et partant, du monde) en eût été changé. Las, la biographie de Lev Davidovitch Bronstein, dit le Vieux, dit Oncle Léon, dit Trotski, par Robert Service, permet d’esquisser un autre scénario. Retraçant le parcours typique d’un révolutionnaire russe entre fin XIXe et début XXe (déportation en Sibérie, évasion, prison, clandestinité), Robert Service rappelle ce qu’il fallut d’énergie, de courage et d’abnégation à ces proscrits pour mettre en actes leur idéal. Mais tout autant, de volonté, d’indifférence et de brutalité pour instaurer leur vision de la société. La Cause, en effet, passait avant tout le reste, emportant, souvent, tout le reste. On a toujours opposé Trotski, l’intellectuel brillant, l’orateur captivant, à un Staline inculte et cauteleux. Mais, par-delà les indéniables différences de caractères et de talents (Staline avait au moins celui du calcul politique), c’est bien la même cruauté qui émanait de chacun, la violence étant perçue comme une nécessité à l’école de la révolution bolchevique.

Conscient de sa supériorité intellectuelle, Trotski manquait de la tolérance et de l’ouverture d’esprit nécessaires pour rallier à lui les autres futures victimes de Staline. Il finit seul, donc vulnérable. Dans son testament, écrit en exil au Mexique, il écrivait : « Je mourrai révolutionnaire prolétarien, marxiste, matérialiste dialectique et, par voie de conséquence, athée endurci. Ma foi dans l’avenir communiste de l’humanité n’est pas entamée, elle est même plus forte aujourd’hui qu’au temps de ma jeunesse ». Six mois plus tard, un tueur de Staline lui défonçait le crâne à coups de pic à glace.

Autant Trotski fut l’incarnation de l’engagement révolutionnaire, autant, à l’autre extrême du prisme politique, Eva Braun, compagne d’Hitler, fait figure de parure, de beauté innocente et légère aux côtés du Führer. Contrepoint frivole à la barbarie nazie, on la voit minauder sur des films d’archives, élégante, maquillée, délicieusement écervelée sur la terrasse de l’Obersaltzberg. Comment imaginer ensuite la vie intime avec cet homme ? Ne disait-il pas : « Je suis marié avec le peuple allemand, avec son destin. […] Non, je ne peux pas me marier, je ne le dois pas ». Pourtant, elle mourra à ses côtés sous le nom de Madame Hitler, ayant refusé de quitter Berlin pilonnée par les batteries soviétiques. Acte d’amour donc, vis-à-vis de celui qu’une commodité paresseuse qualifierait de « monstre ». Rien pourtant ne semblait la prédisposer à ce destin funeste. Ni la famille, ni l’éducation, ni les convictions ; au départ. Cachée aux yeux de tous (hormis un petit cercle d’intime), la fiancée du Führer n’était là que pour le repos du guerrier. Comme l’écrit Heike Görtemaker : « C’est précisément ce qui est considéré comme ordinaire et moyen dans son existence qui exige qu’on reconstruise son histoire, tant sa normalité dans l’atmosphère ambiante du mal , fait l’effet d’une anomalie qui fait aussi ressortir le mal sous un autre jour. » En l’occurrence, l’image de femmes de dignitaires nazis détachées de la politique a fait long feu. Magda Goebbels, au premier rang de toutes, que l’endoctrinement conduisit à tuer ses six enfants. Peu à peu, Eva Braun se mua en une femme « capricieuse et intraitable, exigeant de tous une fidélité inconditionnelle envers le dictateur » , comme une mauvaise conscience pour tous ceux (Goering, Himmler, Speer…) qui préférèrent quitter Hitler pour essayer de sauver leur peau. Mais que restait-il à sauver ? Ce fut sans doute la question que se posèrent ceux qui, en 1939 en Pologne, en 1940 en France, en 1941 en Grèce ou en URSS, virent s’effondrer leur monde dans le cataclysme engendré par la défaite. D’autres encore en Italie, en Yougoslavie, en Norvège, voire en Allemagne, constituant une frêle Europe de la conscience face à une victoire nazie sans appel. Et tous trouvent les mêmes mots : « On ne pouvait pas rester sans rien faire ». Ces « combattants de l’ombre », dont Bernard George et Ambre Rouvière ont recueilli les témoignages, illustrent puissamment ce mystère, toujours recommencé, qu’est la conscience. Pourquoi ? Alors que tout est fait pour renoncer : hébétude, ignorance, propagande, représailles, pourquoi risquer sa vie, anonymement, dans un combat si inégal ? Sans doute ne répond-t-on à la question qu’au moment où elle se pose.

Peut-être la conviction de la justesse du combat fait-elle beaucoup dans l’engagement. Cette conviction manqua aux soldats américains lorsque, vingt ans plus tard, ils se battirent contre le Nord Vietnam. Il n’existe que peu d’études historiques complètes sur la guerre du Vietnam. Le livre de John Prados bénéficie à la fois du fait que son auteur soit américain (et témoin, à l’époque, de l’impact du conflit sur la société américaine) et de la déclassification récente d’archives gouvernementales. Il en résulte l’image d’un gâchis programmé par les présidents successifs : Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon. Chacun d’eux aurait eu la possibilité d’éviter ou de limiter le conflit. Chacun d’eux, pris à la fois dans l’enchevêtrement des intérêts et des compétences (militaires, conseillers, sénateurs, service de renseignements concurrents) et dans l’idée qu’au Vietnam se jouait la sécurité de l’Amérique, méconnaissait la réalité historique et politique de la région. On aimerait croire que l’histoire ne se répète pas, que des erreurs les leçons sont tirées. Mais qu’en est-il aujourd’hui de l’Irak et de l’Afghanistan ?