Littérature française

Hughes Rebell

Le Fouet à Londres

-

Hughes Rebell

Le Fouet à Londres

Viviane Hamy

01/01/2005

186 pages, 7 €

-

Chronique de

Patrick De Sinety

Pigiste () -

❤ Lu et conseillé par

1 libraire(s)

- Georges-Marc Habib de L'Atelier (Paris)

✒ Patrick De Sinety

(Pigiste , )

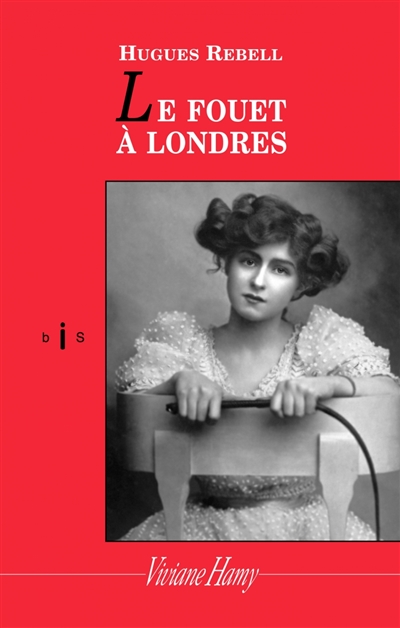

La photo dégottée par Viviane Hamy pour illustrer la couverture du Fouet à Londres est, à elle seule, un motif d’achat. Une jeune fille, le visage un peu penché à gauche, l’air très légèrement mélancolique, mais dont on lit en même temps dans le regard quelque chose d’indiciblement provocateur… et qui tient entre les mains un fouet !

Attention, le titre est trompeur. On croit tomber sur un opuscule anthropologique, ou une sorte de guide pour touriste en quête de distractions raffinées après avoir passé la journée à arpenter les salles de la Tate Gallery, un manuel du genre de ceux que s’arrachaient les amateurs aux XVIIIe et XIXe siècles et dans lesquels étaient répertoriées les filles de Paris avec leurs spécialités, leurs tarifs et leurs adresses. Mais non, c’est un roman. Un roman paru à Londres en 1905 chez l’éditeur d’Oscar Wilde – également connu pour son catalogue d’ouvrages sadomasochistes –, sous un pseudonyme à consonance britannique, mais écrit par un Français, Georges Grassal, mort de la syphilis à 38 ans, l’année même où il publie ce Fouet à Londres. Ça commence dans un salon aristocratique, à Londres, où un « beau colonel » entreprend de s’entretenir devant une brillante assemblée – jusque-là, on dirait du Barbey d’Aurevilly qui serait passé des hôtels particuliers de Saint-Germain-des-Prés et des manoirs normands aux maisons de Mayfair ou Park Lane – de sa pratique du fouet. Et dans ce domaine, c’est un artiste : « je suis assez versé dans l’art très subtil et, permettez-moi ce mot, très savoureux de la flagellation », explique le héros à Lady Helling, maîtresse des lieux et, on s’en apercevra bientôt, du cœur du Colonel. Le Fouet à Londres se situe tout à fait dans la lignée des romans licencieux du XIXe siècle, dans lesquels excellaient, généralement sous pseudonyme, Maupassant, Musset, George Sand ou Apollinaire un peu plus tard, qui eux-mêmes revendiquent l’héritage des fantaisies libertines du siècle précédent, celles d’Andréa de Nerciat par exemple. Les ficelles sont éprouvées. De jeunes servantes accortes satisfont éventuellement (il y a souvent un peu de piment saphique) les plaisirs de leur maîtresse délaissée par un époux trop vieux, ou trop loin, ou trop mort dans des hôtels particuliers ou des châteaux truffés de passages dérobés, de cabinets secrets, d’escaliers escamotés (le dispositif érotique se porte toujours mieux s’il s’agrémente d’une pointe de baroque) avant que ne surgisse le sauveur, le chevalier servant sous les traits d’un beau mâle disposé à arracher la belle héroïne à sa mortifère langueur. À partir de ça, la trame s’enrichit de toutes les variations que l’imagination de l’auteur est capable de produire. L’originalité d’Hughes Rebell est d’utiliser le fouet et la fessée comme moteurs de sa charmante petite mécanique transgressive. Et on ne s’en lasse pas.